木曽山脈・横川山(湯舟沢山)を歩く ― 2014年05月02日

自宅を出たのは朝8時。遅いのはどこへ行くのか迷っていた。先日、カメラのバッテリーが上がり、量販店で買おうとしたら在庫を置いていない。もう1店も同じだった。沢山あるカメラの消耗品でもあるバッテリーは在庫を抱えにくいと知り、アマゾンで注文。着荷するまでは遠出はできず、日帰りの範囲で探したのが横川山だった。

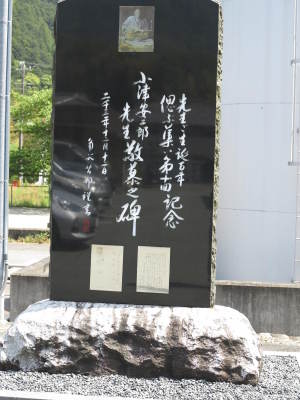

今日はまだ平日なので中央高速道路は通行量多め。恵那SAはトラック、バス、マイカーで大混雑だった。中津川で下りて、R19から清内路峠を越えるR256を走る。整備されて走りやすくなった。峠を越えるとすぐにふるさと自然園の看板が目に付き右折。園内はバンガローが建ちリゾート地に成っている。それでもGWにしては静かである。駐車料金500円を求める看板があるので受付で支払う。登山道の様子を聞くが地図がない。、登山道は沢コースと尾根コースがあるが尾根コースを勧められた。園内の道を走るとすぐに大蔵貢の胸像があった。

大蔵貢(1899~1978)は南木曽町の南沢で木地師の家に生まれた。後に清内路村に移る。兄弟は9人もいたが5人が貧しさの中で死んでいった。一家は東京へ移住。働きながら小学校へ通ったが、無声映画の弁士になる仕事を得て成功した。トーキーの時代を見越して、蓄財し、映画興行に転じ、これも成功。後に大蔵映画を創業。村では成功者として顕彰。大蔵貢も大蔵公園を寄贈した。

東京でも弟が生まれた。大蔵敏彦(1918~1992)というが、歌手の近江俊郎で知られる。先祖が近江・永源寺町から出た木地師なので芸名には近江をつけた。そうと知って「山小屋の灯」を聞くとしみじみとした味わいがある。

https://www.youtube.com/watch?v=yIQvIgZa3wg

園内を流れる稗畑沢を左折し、橋を渡ると駐車場に着く。稗畑なんていう地名も何となく木地師の焼畑農業を思わせる。冷涼な高原では米作は不可能だったから主食として栽培された。かつて宮崎県から市房山を越えて熊本県の人吉に着いた。そこの旅館で初めて稗飯を食べた。宮崎県椎葉村にはひえつき節があり、稗畑山なる山名もある。だからといって稗が貧しさの象徴かといえばそうではなかった。当時としては当たり前の生活であった。そして飽食の今は健康食品になっている。実は豊かさの象徴でもある。

標高1000mの登山口にはすでに10台以上が駐車。すぐに身支度する。10:45に出発。笹に覆われ気味の浅い谷の山道を登る。桧の植林帯なので見通しは悪くしばらくは忍従の登りに耐える。笹が多いので最近は刈払いされていないようだ。道は左の尾根へと続く。枝道が意外に多いのは園内の散策道だろうか。といっても道標はない。

高みに来ると赤いテープをぐるぐる巻いた辺りに来た。ここは尾根コースとの分岐(合流)のようだ。Pからのルートが笹が多いのは歩かれていないせいか。文字通りの尾根コースは笹も開かれている。尾根コースがあるなんてPには案内がなく、ただ、南沢山の登山口の表示があっただけだった。Pからもう少し走れば尾根コースだったのである。しかし、この赤テープは明らかに駐車場へ下るように示唆している。

合流地点を過ぎると中間地点の表示があった。どうやら1440mのコブに達した。すぐに下ると鞍部からまた道が分かれていた。これが沢コースのようだ。笹は刈られている。そして南沢山への道を登りかえす。1414mの鞍部から登りきったコブが木曽山脈で、逆L字形に北へ分かれてゆく。南沢山へは西進する。ここからは植林帯を脱し、雑木林になる。標高も1500mになり、細い岳樺の林になる。時々、落葉松も混じる。山道は尾根にに忠実ではなく、山腹を巻くようにゆるやかに付けられて歩きやすい。

やがて、恵那山が東西に根張りを広げて待っていた。南北にも東西にも大きな恵那山である。12:30、待望の南沢山へ着く。かつて登った南木曽町からの道は笹が深そうだった。今では歩かれていないように思える。ここには三角点もなく、引き返すのは欲がなさ過ぎるので横川山へ足を伸ばした。笹原の高原の山道を気持ちよく歩く。急登だが比高150mほどなので頑張ることもなく、あっけなく登頂した。

横川岳1620mへは500mほどを25分だった。意外なほどの大展望に酔う。残雪の御岳、乗鞍岳、南アルプス全山、中央アルプスなど360度の大展望の山道である。休んでいるパーティも3パーティ10名はいただろうか。恵那山は何度眺めても素晴らしい。中央アルプスは北からも南からも眺めたが木曽駒ヶ岳が統べている。大きな山塊に見える。

この横川岳は以前は湯舟沢山と言ったが、今は横川山で定着したものか。ここもかつて富士見台から自然園へ縦走した際に踏んでいるはずだが記憶はまったくない。ただ既登のみ記憶している。岐阜県側に落ちる水が湯舟沢川というので美濃側の山名であろう。地形図では無名になっているのが不思議だ。ここも昔は良材の宝庫で御料林だったと思う。

廃線奇行から

http://nishimiyaushiro.web.fc2.com/haisen/yubunezawa1.html

そういえば、山道の途中で、宮の字を8の字に彫った御料局の標石を見かけた。丁寧に歩けば御料局三角点も見つかるだろう。

往路を戻った。途中、同じ会の女性に遭遇した。女性ばかり4名できていたらしい。しばらく同行し、沢コースを下った。彼女らは高山植物の愛好家らしく色んな草花を知っていた。エンレイソウなんて気がつかなかった。稗畑沢へは急降下する。右岸の怪しげな道を辿ると朽ちた桟橋や道標があって廃道と知った。沢身に下ると、踏み跡も少ない。ピンクのテープの目印があって何となく沢を渡渉できた。左岸に廃道があり、朽ちた桟橋、ハシゴをやり過ごして林道に着いた。そこで別れた。

林道を延々あるいてPに着いた。すでに3台となっていた。

R256に出て、次は流浪の俳人・種田山頭火の句碑を訪ねるドライブになった。6箇所の句碑のうち、3箇所を訪ねた。旧清内路村のHPから

【七々平】

山深く蕗のとうなら咲いている

【長田屋商店前】

おだやかに水音も暮れてヨサコイヨサコイ

死ぬるばかりの水は白うながれる

なんとかたいつぼみでさくら音頭で

【一番清水】

山しずかなれば笠をぬぐ

ただ、飯田市へ行くために徒歩で、清内路峠を越えて、一泊しただけのことだが、それが観光の拠点にもなった。山頭火も有名に成ったものである。熱心な支持者(ファン)がおればこそである。

1番好きな句は

分け入っても分け入っても青い山

今日はまだ平日なので中央高速道路は通行量多め。恵那SAはトラック、バス、マイカーで大混雑だった。中津川で下りて、R19から清内路峠を越えるR256を走る。整備されて走りやすくなった。峠を越えるとすぐにふるさと自然園の看板が目に付き右折。園内はバンガローが建ちリゾート地に成っている。それでもGWにしては静かである。駐車料金500円を求める看板があるので受付で支払う。登山道の様子を聞くが地図がない。、登山道は沢コースと尾根コースがあるが尾根コースを勧められた。園内の道を走るとすぐに大蔵貢の胸像があった。

大蔵貢(1899~1978)は南木曽町の南沢で木地師の家に生まれた。後に清内路村に移る。兄弟は9人もいたが5人が貧しさの中で死んでいった。一家は東京へ移住。働きながら小学校へ通ったが、無声映画の弁士になる仕事を得て成功した。トーキーの時代を見越して、蓄財し、映画興行に転じ、これも成功。後に大蔵映画を創業。村では成功者として顕彰。大蔵貢も大蔵公園を寄贈した。

東京でも弟が生まれた。大蔵敏彦(1918~1992)というが、歌手の近江俊郎で知られる。先祖が近江・永源寺町から出た木地師なので芸名には近江をつけた。そうと知って「山小屋の灯」を聞くとしみじみとした味わいがある。

https://www.youtube.com/watch?v=yIQvIgZa3wg

園内を流れる稗畑沢を左折し、橋を渡ると駐車場に着く。稗畑なんていう地名も何となく木地師の焼畑農業を思わせる。冷涼な高原では米作は不可能だったから主食として栽培された。かつて宮崎県から市房山を越えて熊本県の人吉に着いた。そこの旅館で初めて稗飯を食べた。宮崎県椎葉村にはひえつき節があり、稗畑山なる山名もある。だからといって稗が貧しさの象徴かといえばそうではなかった。当時としては当たり前の生活であった。そして飽食の今は健康食品になっている。実は豊かさの象徴でもある。

標高1000mの登山口にはすでに10台以上が駐車。すぐに身支度する。10:45に出発。笹に覆われ気味の浅い谷の山道を登る。桧の植林帯なので見通しは悪くしばらくは忍従の登りに耐える。笹が多いので最近は刈払いされていないようだ。道は左の尾根へと続く。枝道が意外に多いのは園内の散策道だろうか。といっても道標はない。

高みに来ると赤いテープをぐるぐる巻いた辺りに来た。ここは尾根コースとの分岐(合流)のようだ。Pからのルートが笹が多いのは歩かれていないせいか。文字通りの尾根コースは笹も開かれている。尾根コースがあるなんてPには案内がなく、ただ、南沢山の登山口の表示があっただけだった。Pからもう少し走れば尾根コースだったのである。しかし、この赤テープは明らかに駐車場へ下るように示唆している。

合流地点を過ぎると中間地点の表示があった。どうやら1440mのコブに達した。すぐに下ると鞍部からまた道が分かれていた。これが沢コースのようだ。笹は刈られている。そして南沢山への道を登りかえす。1414mの鞍部から登りきったコブが木曽山脈で、逆L字形に北へ分かれてゆく。南沢山へは西進する。ここからは植林帯を脱し、雑木林になる。標高も1500mになり、細い岳樺の林になる。時々、落葉松も混じる。山道は尾根にに忠実ではなく、山腹を巻くようにゆるやかに付けられて歩きやすい。

やがて、恵那山が東西に根張りを広げて待っていた。南北にも東西にも大きな恵那山である。12:30、待望の南沢山へ着く。かつて登った南木曽町からの道は笹が深そうだった。今では歩かれていないように思える。ここには三角点もなく、引き返すのは欲がなさ過ぎるので横川山へ足を伸ばした。笹原の高原の山道を気持ちよく歩く。急登だが比高150mほどなので頑張ることもなく、あっけなく登頂した。

横川岳1620mへは500mほどを25分だった。意外なほどの大展望に酔う。残雪の御岳、乗鞍岳、南アルプス全山、中央アルプスなど360度の大展望の山道である。休んでいるパーティも3パーティ10名はいただろうか。恵那山は何度眺めても素晴らしい。中央アルプスは北からも南からも眺めたが木曽駒ヶ岳が統べている。大きな山塊に見える。

この横川岳は以前は湯舟沢山と言ったが、今は横川山で定着したものか。ここもかつて富士見台から自然園へ縦走した際に踏んでいるはずだが記憶はまったくない。ただ既登のみ記憶している。岐阜県側に落ちる水が湯舟沢川というので美濃側の山名であろう。地形図では無名になっているのが不思議だ。ここも昔は良材の宝庫で御料林だったと思う。

廃線奇行から

http://nishimiyaushiro.web.fc2.com/haisen/yubunezawa1.html

そういえば、山道の途中で、宮の字を8の字に彫った御料局の標石を見かけた。丁寧に歩けば御料局三角点も見つかるだろう。

往路を戻った。途中、同じ会の女性に遭遇した。女性ばかり4名できていたらしい。しばらく同行し、沢コースを下った。彼女らは高山植物の愛好家らしく色んな草花を知っていた。エンレイソウなんて気がつかなかった。稗畑沢へは急降下する。右岸の怪しげな道を辿ると朽ちた桟橋や道標があって廃道と知った。沢身に下ると、踏み跡も少ない。ピンクのテープの目印があって何となく沢を渡渉できた。左岸に廃道があり、朽ちた桟橋、ハシゴをやり過ごして林道に着いた。そこで別れた。

林道を延々あるいてPに着いた。すでに3台となっていた。

R256に出て、次は流浪の俳人・種田山頭火の句碑を訪ねるドライブになった。6箇所の句碑のうち、3箇所を訪ねた。旧清内路村のHPから

【七々平】

山深く蕗のとうなら咲いている

【長田屋商店前】

おだやかに水音も暮れてヨサコイヨサコイ

死ぬるばかりの水は白うながれる

なんとかたいつぼみでさくら音頭で

【一番清水】

山しずかなれば笠をぬぐ

ただ、飯田市へ行くために徒歩で、清内路峠を越えて、一泊しただけのことだが、それが観光の拠点にもなった。山頭火も有名に成ったものである。熱心な支持者(ファン)がおればこそである。

1番好きな句は

分け入っても分け入っても青い山

黒法師岳で行方不明? ― 2014年05月06日

WEB版静岡新聞から

黒法師岳で遭難か 天竜署など捜索

(2014/5/ 6 07:52)

浜松市天竜区水窪町の黒法師岳(2067メートル)などに登山に出掛けた愛知県新城市の男性会社役員(45)が帰宅しないと4日午後、同居する母親(68)が天竜署に届けた。同署や市消防局などが5日朝から捜索したが、悪天候のため同日午後2時ごろ打ち切った。

同署によると、男性が自宅に置いていった登山計画書では、同町の黒法師岳と丸盆岳(2066メートル)を登山するルート。男性は4日早朝に1人で入山し、同日午前11時ごろ、携帯電話で母親に「黒法師岳の山頂に着いた。これから丸盆岳に登ってから帰る」と報告したが、その後は連絡がついていないという。林道で男性の車や自転車が見つかった。

同署などは6日朝から捜索を再開する。

以上

国地院の地形図は

<iframe width=500 height=400 frameborder=0 scrolling="no" marginheight=0 marginwidth=0 src="http://portal.cyberjapan.jp/site/mapuse4/?lat=35.205943&lon=138.021786&z=15&did=std&ifr=1&fsc=1&sca=0&zmc=0"></iframe>

を見ても分かるように地形はシンプルで道迷いは考えられない。丸盆岳往復の間に何か転落事故になったか?計画を変更して鎌崩経由で下山するとなると厄介なことになる。それに単独行なので事故っても対応が難しい。まして登山者の少ない山域では他の登山者に気付いてもらえる機会はない。この地域は玄人筋が好むので当事者も初心者ではないはずだ。「いやーお騒がせしました」と出てくる可能性もある。そうあって欲しい。

北アルプスの山スキーの事故をはじめとして全国的に遭難が相次いでいるのはどうしたことか。大して悪天候でもないのに多すぎる。当会では笈ヶ岳に登山していた会員から無事下山の報告があった。

***********************************************************

続報・WEB版読売新聞から

浜松市天竜区の黒法師岳(2068メートル)に1人で登山に出かけ、連絡が取れなくなっていた愛知県新城市東沖野、会社役員渋谷浩二さん(45)を捜索していた静岡県警などは6日正午過ぎ、登山道脇の斜面で渋谷さんを発見した。

登山道から転落した際に足を骨折する重傷を負ったが、命に別条はないという。

4日夜に家族から届け出を受けた静岡県警などが5日朝から捜索したが、天候が悪化して中断。6日朝から捜索を再開していた。

以上

転落して足を骨折し、身動きできない様子。命に別状がなくて幸いでした。飛騨の川上岳でも転落事故で死亡のニュースがあった。単独は一般的な弱点以外に物思いにふけりやすいことがある。そこに注意力散漫となって道迷い、転落につながる。パーティで行けば行ったで楽しくおしゃべりしていて分岐点を見逃すこともある。どちらにせよ、山の中では登山に集中することである。

黒法師岳で遭難か 天竜署など捜索

(2014/5/ 6 07:52)

浜松市天竜区水窪町の黒法師岳(2067メートル)などに登山に出掛けた愛知県新城市の男性会社役員(45)が帰宅しないと4日午後、同居する母親(68)が天竜署に届けた。同署や市消防局などが5日朝から捜索したが、悪天候のため同日午後2時ごろ打ち切った。

同署によると、男性が自宅に置いていった登山計画書では、同町の黒法師岳と丸盆岳(2066メートル)を登山するルート。男性は4日早朝に1人で入山し、同日午前11時ごろ、携帯電話で母親に「黒法師岳の山頂に着いた。これから丸盆岳に登ってから帰る」と報告したが、その後は連絡がついていないという。林道で男性の車や自転車が見つかった。

同署などは6日朝から捜索を再開する。

以上

国地院の地形図は

<iframe width=500 height=400 frameborder=0 scrolling="no" marginheight=0 marginwidth=0 src="http://portal.cyberjapan.jp/site/mapuse4/?lat=35.205943&lon=138.021786&z=15&did=std&ifr=1&fsc=1&sca=0&zmc=0"></iframe>

を見ても分かるように地形はシンプルで道迷いは考えられない。丸盆岳往復の間に何か転落事故になったか?計画を変更して鎌崩経由で下山するとなると厄介なことになる。それに単独行なので事故っても対応が難しい。まして登山者の少ない山域では他の登山者に気付いてもらえる機会はない。この地域は玄人筋が好むので当事者も初心者ではないはずだ。「いやーお騒がせしました」と出てくる可能性もある。そうあって欲しい。

北アルプスの山スキーの事故をはじめとして全国的に遭難が相次いでいるのはどうしたことか。大して悪天候でもないのに多すぎる。当会では笈ヶ岳に登山していた会員から無事下山の報告があった。

***********************************************************

続報・WEB版読売新聞から

浜松市天竜区の黒法師岳(2068メートル)に1人で登山に出かけ、連絡が取れなくなっていた愛知県新城市東沖野、会社役員渋谷浩二さん(45)を捜索していた静岡県警などは6日正午過ぎ、登山道脇の斜面で渋谷さんを発見した。

登山道から転落した際に足を骨折する重傷を負ったが、命に別条はないという。

4日夜に家族から届け出を受けた静岡県警などが5日朝から捜索したが、天候が悪化して中断。6日朝から捜索を再開していた。

以上

転落して足を骨折し、身動きできない様子。命に別状がなくて幸いでした。飛騨の川上岳でも転落事故で死亡のニュースがあった。単独は一般的な弱点以外に物思いにふけりやすいことがある。そこに注意力散漫となって道迷い、転落につながる。パーティで行けば行ったで楽しくおしゃべりしていて分岐点を見逃すこともある。どちらにせよ、山の中では登山に集中することである。

台高山脈の一角で ― 2014年05月12日

今朝、4時、起きると灯りが煌々とついている。昨夜は登山の疲労で寝転んでいるうちに眠ってしまった。

5/10の土曜日から出かけた。伊勢湾岸道で三重県に渡ったが、いつもの渋滞があるのでR23に下りた。そして、布引山麓のR23バイパスを走った。一旦途切れて、一般道を走る。久居からは新しいバイパスに入った。松阪市までは高速道路のように高架である。

松阪市からR166に入ると前方に美しい山が見えた白猪山である。本居宣長が「高き屋の名におふ山も月影にそれとしら猪の峯ぞまぢかき」と、自宅・鈴屋から眺めて詠んだものか。鈴屋(すずのや)はいわば研究室兼書斎だったと思われる。学問に疲れると鈴を鳴らしたという。それよりも白猪山を眺めて目を休めたのかも知れぬ。息子は手伝いしていて失明したという。照明も充分でなかった時代であるが、それほどに打ち込んだのだろう。

白猪山を見納めると六郎木峠を越えて飯南に入る。道路標識の登山口案内を見て左折。口山に当たる烏岳545mに1時間で登る。お局様が美しい姿で立っている。山名通り烏が多い。

その後、宮前の小津安二郎資料室に寄り、宮前で1年間の代用教員時代を過ごした19歳のオーヅ先生の語り部を引き継ぐ岡本美夜氏に会い、話をうかがう。2013年は生誕110年没後50年でメディアの取材が多かったらしい。今日も朝から50名以上がバスで来館されたらしい。小津の名声は高まる一方だ。

道の駅で若干のお買い物をして、高見山に向かう。奥香肌峡と呼ばれる谷合の山肌は照葉樹林の若葉で湧き立っているかに見える。

高見山トンネルの手前でR166から左折。峠越えの旧道に入る。ここから峠へは羊腸の道が続いた。他に車はなく、荷を減らして登る。芽吹きの林から上部は疎林でまだこれからだ。約35分で登頂。360度の大展望であった。

下山後は今夜のねぐら探しのドライブになった。トイレがあって、きれいな水場があるところが条件であったが結局迷岳登山口の整備された駐車場に落ち着いた。防犯灯があり、闇にはならない。トイレは少し離れた場所へ移動すればある。まだ明るいので車内を整理してスペースを作る。すると明日のあまご釣りの大会準備で忙しい監視員が来て監視された。抜け駆けに釣るんではないか、と疑われたのかな。当方は釣り人の着るベストを着用していたからか。

迷岳登山だ、と告げたら、蛭が多いから、と警告された。又、道迷いもあるが、転落事故が増えているとのことだった。薄暗くなり、他に車もなく、静まり返った駐車場で夕食をとる。3月初めの退院以来、久々に缶ビールを飲んだ。短時間の登山とはいえ、体が欲していたのだろう。

弁当はさやえんどうの卵とじ、鶏のもも肉の蒸し焼きと滲み出た油でキャベツ炒め、ビニールパックの肉、魚などのつまみ類に3合飯の内の1つを食べた。脱コンビニ食を目指している。弁当箱も6000円の投資をして、メンパを購入。まだ2回目であるが中々にうまい。

月夜で明るく、演歌を聞きながら寝入る。

5/10の土曜日から出かけた。伊勢湾岸道で三重県に渡ったが、いつもの渋滞があるのでR23に下りた。そして、布引山麓のR23バイパスを走った。一旦途切れて、一般道を走る。久居からは新しいバイパスに入った。松阪市までは高速道路のように高架である。

松阪市からR166に入ると前方に美しい山が見えた白猪山である。本居宣長が「高き屋の名におふ山も月影にそれとしら猪の峯ぞまぢかき」と、自宅・鈴屋から眺めて詠んだものか。鈴屋(すずのや)はいわば研究室兼書斎だったと思われる。学問に疲れると鈴を鳴らしたという。それよりも白猪山を眺めて目を休めたのかも知れぬ。息子は手伝いしていて失明したという。照明も充分でなかった時代であるが、それほどに打ち込んだのだろう。

白猪山を見納めると六郎木峠を越えて飯南に入る。道路標識の登山口案内を見て左折。口山に当たる烏岳545mに1時間で登る。お局様が美しい姿で立っている。山名通り烏が多い。

その後、宮前の小津安二郎資料室に寄り、宮前で1年間の代用教員時代を過ごした19歳のオーヅ先生の語り部を引き継ぐ岡本美夜氏に会い、話をうかがう。2013年は生誕110年没後50年でメディアの取材が多かったらしい。今日も朝から50名以上がバスで来館されたらしい。小津の名声は高まる一方だ。

道の駅で若干のお買い物をして、高見山に向かう。奥香肌峡と呼ばれる谷合の山肌は照葉樹林の若葉で湧き立っているかに見える。

高見山トンネルの手前でR166から左折。峠越えの旧道に入る。ここから峠へは羊腸の道が続いた。他に車はなく、荷を減らして登る。芽吹きの林から上部は疎林でまだこれからだ。約35分で登頂。360度の大展望であった。

下山後は今夜のねぐら探しのドライブになった。トイレがあって、きれいな水場があるところが条件であったが結局迷岳登山口の整備された駐車場に落ち着いた。防犯灯があり、闇にはならない。トイレは少し離れた場所へ移動すればある。まだ明るいので車内を整理してスペースを作る。すると明日のあまご釣りの大会準備で忙しい監視員が来て監視された。抜け駆けに釣るんではないか、と疑われたのかな。当方は釣り人の着るベストを着用していたからか。

迷岳登山だ、と告げたら、蛭が多いから、と警告された。又、道迷いもあるが、転落事故が増えているとのことだった。薄暗くなり、他に車もなく、静まり返った駐車場で夕食をとる。3月初めの退院以来、久々に缶ビールを飲んだ。短時間の登山とはいえ、体が欲していたのだろう。

弁当はさやえんどうの卵とじ、鶏のもも肉の蒸し焼きと滲み出た油でキャベツ炒め、ビニールパックの肉、魚などのつまみ類に3合飯の内の1つを食べた。脱コンビニ食を目指している。弁当箱も6000円の投資をして、メンパを購入。まだ2回目であるが中々にうまい。

月夜で明るく、演歌を聞きながら寝入る。

麗しき春の七曜またはじまる 誓子 ― 2014年05月12日

昭和16年作。

今朝は4時に目覚めた。二日続きの登山の疲労で新聞を読みながら灯りもそのままに寝てしまった。髭がぼうぼうなので剃刀を当てても引っ張って剃り辛い。剃刀の刃を交換した。今度はスムーズに剃った。

この場面でいつも思い出すのがこの句である。

季語はすでに夏の領域にあるが、世間の人にはまだ春である。山村ではほとんど春だった。

今朝は4時に目覚めた。二日続きの登山の疲労で新聞を読みながら灯りもそのままに寝てしまった。髭がぼうぼうなので剃刀を当てても引っ張って剃り辛い。剃刀の刃を交換した。今度はスムーズに剃った。

この場面でいつも思い出すのがこの句である。

季語はすでに夏の領域にあるが、世間の人にはまだ春である。山村ではほとんど春だった。

台高山脈・迷岳を歩く ― 2014年05月13日

5/11(日)午前5時に明るさで目覚めた。津天文台の日の出は午前4時55分だから夜明けと同時に目が醒めたわけだ。がばっと起きて片付けると朝食。車内を簡単に整理して出発したのは5時40分だった。

登山口のポストで名前住所を書いて左岸沿いの山道を歩く。数分で道標が現れて右の山腹の尾根に取り付く。杉の植林地帯を攀じ登る。螺旋階段を登るような感覚である。喘ぐ一方の登りも尾根の背に乗れば解放される。ここからは飯盛山の凹凸のある痩せた尾根道を辿る。シャクナゲが現れて少しは慰めになる。シャクナゲの花に包まれた北峰を通過。若干下る。頁岩と見られる岩場を攀じたりロープに頼ったり、と中々にスリルもある。飯盛山の表示のあるピークを通過。再び下ってゆくと唐谷分岐に着いた。多くのテープのマーキングがあって分かりやすい。

プレートにはあと50分と嬉しくなるようなタイムが書いてあった。左は桧の植林が続き、右は自然林になっている。小さなコブを越えると周囲が明るい自然林の広い尾根になった。ブナも混じる。踏み跡は心なしか薄いのは広くなった所為もある。

10時05分。2等三角点のある山頂に着いた。本日一番乗りである。休み休みで4時間30分の道のりだった。これで二登目である。以前は大熊谷から登った。あのルートこそ広い林を彷徨する錯覚がある。ゆえに迷い岳というべしか。

明るいのは芽吹き始めたばかりで葉の繁りがないからだ。ここはまだ春の装いなのである。山頂直下に赤いツエルトが一張りあった。朝早く、白倉山辺りへ足を延ばしたものか。秘境的雰囲気が残っているだろう。

お昼にはまだ早いが朝飯が早い所為で空腹感がある。メンパの飯を食べた。さすがに2日目では飯粒が少し硬い。そうするうちに登山者が次々上がってきた。男ばかりの2人連れ、男女の2人連れ、単独の人もめいめいに山頂に座して休む。静寂な山だなあ、と思っていたら結構な人気のある山だった。

となりに座した人は名古屋市緑区からの登山者だった。朝3時に出発したとかいう。出発は6時半というから、4時間くらいか。スリムな体つきだから早いのだろう。話がよく合って、下山も同行した。唐谷分岐に記憶がないというから多分2人で話し込んでいたのだろう。よくあることだ。分岐からの登りは実際には35分くらいだったから25分で下れるだろうと予測してゆくと果たして目論見どおり分岐についた。これだけしつこくマーキングしてあっても2人は記憶がないと首をかしげるばかりである。

唐谷林道へは桧の植林内を下る。所々、崩れた箇所もあったが、そんなに悪い道ではない。唐谷本流を渡渉した。ここまで1時間ちょっとかかったので小休止。谷水を呑んでみたが美味い。岩から染み出した水のようだ。

唐谷林道へは再び、林内を巻く様に下ると枝沢を渡渉する。ここの谷相はスラブのようで岩ごろごろというよりナメになっていた。再び本流に出会うと今度はナメの滝群に出くわした。しばしば立ち止まって写真を撮った。そしてやっと林道に着いた。1台のみ止まっていた。林道もそんなに荒れてはいない。延々下って遊園地の廃墟に着いた。事務室の中を覗くと2003年の文字に10年くらい前には営業しておったようだ。

そこからもゴーカートのヘアピンカーブの連続するコースを下った。そしてやっと洞窟館のある平地に着いた。2人とも別れた。R166を松阪市へ走りつつ、迷岳の山容を求めて走った。七日市辺りからは立派な山容を拝めた。奥伊勢の名山だけの事はある。

道の駅飯高で一風呂浴びた。それからも道草しながら高速を避けて帰名した。伊勢湾岸からは海を渡った。

登山口のポストで名前住所を書いて左岸沿いの山道を歩く。数分で道標が現れて右の山腹の尾根に取り付く。杉の植林地帯を攀じ登る。螺旋階段を登るような感覚である。喘ぐ一方の登りも尾根の背に乗れば解放される。ここからは飯盛山の凹凸のある痩せた尾根道を辿る。シャクナゲが現れて少しは慰めになる。シャクナゲの花に包まれた北峰を通過。若干下る。頁岩と見られる岩場を攀じたりロープに頼ったり、と中々にスリルもある。飯盛山の表示のあるピークを通過。再び下ってゆくと唐谷分岐に着いた。多くのテープのマーキングがあって分かりやすい。

プレートにはあと50分と嬉しくなるようなタイムが書いてあった。左は桧の植林が続き、右は自然林になっている。小さなコブを越えると周囲が明るい自然林の広い尾根になった。ブナも混じる。踏み跡は心なしか薄いのは広くなった所為もある。

10時05分。2等三角点のある山頂に着いた。本日一番乗りである。休み休みで4時間30分の道のりだった。これで二登目である。以前は大熊谷から登った。あのルートこそ広い林を彷徨する錯覚がある。ゆえに迷い岳というべしか。

明るいのは芽吹き始めたばかりで葉の繁りがないからだ。ここはまだ春の装いなのである。山頂直下に赤いツエルトが一張りあった。朝早く、白倉山辺りへ足を延ばしたものか。秘境的雰囲気が残っているだろう。

お昼にはまだ早いが朝飯が早い所為で空腹感がある。メンパの飯を食べた。さすがに2日目では飯粒が少し硬い。そうするうちに登山者が次々上がってきた。男ばかりの2人連れ、男女の2人連れ、単独の人もめいめいに山頂に座して休む。静寂な山だなあ、と思っていたら結構な人気のある山だった。

となりに座した人は名古屋市緑区からの登山者だった。朝3時に出発したとかいう。出発は6時半というから、4時間くらいか。スリムな体つきだから早いのだろう。話がよく合って、下山も同行した。唐谷分岐に記憶がないというから多分2人で話し込んでいたのだろう。よくあることだ。分岐からの登りは実際には35分くらいだったから25分で下れるだろうと予測してゆくと果たして目論見どおり分岐についた。これだけしつこくマーキングしてあっても2人は記憶がないと首をかしげるばかりである。

唐谷林道へは桧の植林内を下る。所々、崩れた箇所もあったが、そんなに悪い道ではない。唐谷本流を渡渉した。ここまで1時間ちょっとかかったので小休止。谷水を呑んでみたが美味い。岩から染み出した水のようだ。

唐谷林道へは再び、林内を巻く様に下ると枝沢を渡渉する。ここの谷相はスラブのようで岩ごろごろというよりナメになっていた。再び本流に出会うと今度はナメの滝群に出くわした。しばしば立ち止まって写真を撮った。そしてやっと林道に着いた。1台のみ止まっていた。林道もそんなに荒れてはいない。延々下って遊園地の廃墟に着いた。事務室の中を覗くと2003年の文字に10年くらい前には営業しておったようだ。

そこからもゴーカートのヘアピンカーブの連続するコースを下った。そしてやっと洞窟館のある平地に着いた。2人とも別れた。R166を松阪市へ走りつつ、迷岳の山容を求めて走った。七日市辺りからは立派な山容を拝めた。奥伊勢の名山だけの事はある。

道の駅飯高で一風呂浴びた。それからも道草しながら高速を避けて帰名した。伊勢湾岸からは海を渡った。

台高山脈・池木屋山を歩く ― 2014年05月20日

先週に続き、5/18(日)も台高山脈に向かう。朝3時起床。3時40分に自宅を出た。高速料金節約のため至近の名二環・植田ICではなく、伊勢湾岸・東海ICから行く。未明ならそんなに違わない。四日市から亀山間の渋滞にもあわない。

4時50分に松阪icを出た。伊勢湾の彼方に日の出が上がり始めた。夜明けである。地方道からR166に合流。一路奥香肌峡に向かう。幸い今日の天気も良く、しかも北からの風が吹くので乾燥している。さわやかな初夏の季節を味わえる。何よりこんな日は山蛭も邪魔しないだろう。

道の駅「いいたか」で朝飯用の弁当を食べる。数台は止まっており、車中泊組だろうか。食べ終わるとまた走る。スメールへの案内で蓮峡線に左折。蓮ダムを越えて、湖岸道路を行くと、宮の谷への案内があり左折。峡谷のハイキングは宣伝中なのだろう。

また左折して宮の谷の林道を走ると駐車場に着いた。すでに3台が止まっている。いずれも山やさんらしい。私も仕度して出発する。

午前6時50分出発。宮の谷は一度は歩いたはずだがもうまったく記憶はない。約30年前だろうか、池小屋山に今西ルートが開削されたという情報を得て登りに来た。奥の出合いからの尾根道のことである。高速も久居icが終点だった頃(1975年開通)だ。

宮の谷は溪谷美の探勝が目的で鉄製の桟橋や階段が取り付けられて安全に歩くことができる。但し、朝早いこともあるがかなり陰気な谷である。上部に登るに連れて明るくなる。風折の滝への分岐(岳魂の碑)から山道を辿り、高滝に着く。手前に土石流の跡があり、若干迂回する。すぐ目の前に落差65Mという高滝が轟音を立てて落ちている。問題は高巻き道の安全性である。これまでに遭難が多く滑落死亡事故が多発している。一応、虎ロープが張ってあるのでありがたく使わせていただく。巻き道の頂点には地蔵様が設置してあった。あそこで落命した人がいたのだろうか。

ここをやれやれの思いで突破してもまだまだ難所があった。奥の出合いに着いたときはほっとした。標高817Mなのでこここからまだ比高578Mもある。2時間弱はある尾根道である。浅い谷を奥まで進むと渡渉して尾根に取り付く。木の根が絡む急登になった。上部では明るくなり、芽吹きに戻った。シャクナゲの花が咲き乱れ、落花し、またアカヤシオの花も美しい。写真を撮りながら息を整えることしばしであった。

そして、山頂が近くなるとブナの林になった。これは二次林と思われる。下ってきた志摩市の登山者kさんと会い、雑談(ルートの情報交換)すると自分も霧降山を下りたい、と同行することになって、戻った。

11時20分登頂。4時間半かかった。山頂は15年ぶり2度目である。50歳になった際の体力テストでgwの長期休暇に伊勢辻から大台までツエルトで3泊4日の縦走をした。休んでいると若い親子も登ってきた。今日は4人だけの山頂か。展望は樹林に囲まれて、迷岳辺りの周囲のみで大台は見えず。

11時50分山頂を辞した。霧降山までは樹林の広い尾根の彷徨である。池の水は干上がっていた。彷徨いつつ道を探る山歩きとしては1級の山脈であろう。霧降山からの眺望が素晴らしいので長休みになった。お局さんもしっかり見えた。すぐ近くには桧塚の笹原も見える。やや枯れて見えるのは竹の秋だからか。

休みに終止符を打って下る。ここでもヤシオ、シャクナゲの林をくぐる。素晴らしい尾根である。桃花林そのものである。マーキングのテープは充分あるので迷うこともなく順調に下った。1222Mにヘリポートらしい平坦地まであるのは驚いた。そこから尾根は急降下し始めた。これまでの明るい道から細幹の樹林帯に入った。981Mのこぶし平を過ぎる。かつてはワイヤーの集積地でもあったのか。さわやかな風が吹きぬけてゆく。

樹高が高くなり、薄暗くなった。植林地帯に突入した。フェンスが見えてきた。右へ下るポイントを探りながら尾根を歩く。すると道標があり、フェンスの紐を解いて中に入った。テープもあるので導かれるようにモノレールに沿って下った。一帯は伐採跡に若い葉の出た樹木が植栽されている。何の木か不明。途中からの右に反れるポイントを探ったが見当たらなかった。2回目のフェンスをくぐると前方に桧の林が見え、フェンスも見えたが、モノレールから別れる踏み跡も発見できず、そのまま下った。急降下しながら沢を跨いだところで沢を下って林道に降り立った。

明瞭なルートを辿る下山は出来なかった。駐車場の少し手前の沢の右岸側に植林帯に登ってゆく踏み跡ととテープもあるのでそこに下れるイメージであったが見つけられなかった。モノレールが左に反れて行くところでルートはそのまま薮をこいで、桧林の植林地に突っ込めば良かったかも知れない。

ともかく難渋はしたが迷いはしなかった。同行してくれたKさんも百戦錬磨の相当な山やさんである。ともにスメールで汗を流して、「またどこかで」と別れた。R166は快適に流れた。

行動中は飯を食わず、というか食欲がなくて御菓子と水ばかりで空腹を覚えたので、松阪名物の焼肉で早目の夕食とした。今日は高速で終始走った。

4時50分に松阪icを出た。伊勢湾の彼方に日の出が上がり始めた。夜明けである。地方道からR166に合流。一路奥香肌峡に向かう。幸い今日の天気も良く、しかも北からの風が吹くので乾燥している。さわやかな初夏の季節を味わえる。何よりこんな日は山蛭も邪魔しないだろう。

道の駅「いいたか」で朝飯用の弁当を食べる。数台は止まっており、車中泊組だろうか。食べ終わるとまた走る。スメールへの案内で蓮峡線に左折。蓮ダムを越えて、湖岸道路を行くと、宮の谷への案内があり左折。峡谷のハイキングは宣伝中なのだろう。

また左折して宮の谷の林道を走ると駐車場に着いた。すでに3台が止まっている。いずれも山やさんらしい。私も仕度して出発する。

午前6時50分出発。宮の谷は一度は歩いたはずだがもうまったく記憶はない。約30年前だろうか、池小屋山に今西ルートが開削されたという情報を得て登りに来た。奥の出合いからの尾根道のことである。高速も久居icが終点だった頃(1975年開通)だ。

宮の谷は溪谷美の探勝が目的で鉄製の桟橋や階段が取り付けられて安全に歩くことができる。但し、朝早いこともあるがかなり陰気な谷である。上部に登るに連れて明るくなる。風折の滝への分岐(岳魂の碑)から山道を辿り、高滝に着く。手前に土石流の跡があり、若干迂回する。すぐ目の前に落差65Mという高滝が轟音を立てて落ちている。問題は高巻き道の安全性である。これまでに遭難が多く滑落死亡事故が多発している。一応、虎ロープが張ってあるのでありがたく使わせていただく。巻き道の頂点には地蔵様が設置してあった。あそこで落命した人がいたのだろうか。

ここをやれやれの思いで突破してもまだまだ難所があった。奥の出合いに着いたときはほっとした。標高817Mなのでこここからまだ比高578Mもある。2時間弱はある尾根道である。浅い谷を奥まで進むと渡渉して尾根に取り付く。木の根が絡む急登になった。上部では明るくなり、芽吹きに戻った。シャクナゲの花が咲き乱れ、落花し、またアカヤシオの花も美しい。写真を撮りながら息を整えることしばしであった。

そして、山頂が近くなるとブナの林になった。これは二次林と思われる。下ってきた志摩市の登山者kさんと会い、雑談(ルートの情報交換)すると自分も霧降山を下りたい、と同行することになって、戻った。

11時20分登頂。4時間半かかった。山頂は15年ぶり2度目である。50歳になった際の体力テストでgwの長期休暇に伊勢辻から大台までツエルトで3泊4日の縦走をした。休んでいると若い親子も登ってきた。今日は4人だけの山頂か。展望は樹林に囲まれて、迷岳辺りの周囲のみで大台は見えず。

11時50分山頂を辞した。霧降山までは樹林の広い尾根の彷徨である。池の水は干上がっていた。彷徨いつつ道を探る山歩きとしては1級の山脈であろう。霧降山からの眺望が素晴らしいので長休みになった。お局さんもしっかり見えた。すぐ近くには桧塚の笹原も見える。やや枯れて見えるのは竹の秋だからか。

休みに終止符を打って下る。ここでもヤシオ、シャクナゲの林をくぐる。素晴らしい尾根である。桃花林そのものである。マーキングのテープは充分あるので迷うこともなく順調に下った。1222Mにヘリポートらしい平坦地まであるのは驚いた。そこから尾根は急降下し始めた。これまでの明るい道から細幹の樹林帯に入った。981Mのこぶし平を過ぎる。かつてはワイヤーの集積地でもあったのか。さわやかな風が吹きぬけてゆく。

樹高が高くなり、薄暗くなった。植林地帯に突入した。フェンスが見えてきた。右へ下るポイントを探りながら尾根を歩く。すると道標があり、フェンスの紐を解いて中に入った。テープもあるので導かれるようにモノレールに沿って下った。一帯は伐採跡に若い葉の出た樹木が植栽されている。何の木か不明。途中からの右に反れるポイントを探ったが見当たらなかった。2回目のフェンスをくぐると前方に桧の林が見え、フェンスも見えたが、モノレールから別れる踏み跡も発見できず、そのまま下った。急降下しながら沢を跨いだところで沢を下って林道に降り立った。

明瞭なルートを辿る下山は出来なかった。駐車場の少し手前の沢の右岸側に植林帯に登ってゆく踏み跡ととテープもあるのでそこに下れるイメージであったが見つけられなかった。モノレールが左に反れて行くところでルートはそのまま薮をこいで、桧林の植林地に突っ込めば良かったかも知れない。

ともかく難渋はしたが迷いはしなかった。同行してくれたKさんも百戦錬磨の相当な山やさんである。ともにスメールで汗を流して、「またどこかで」と別れた。R166は快適に流れた。

行動中は飯を食わず、というか食欲がなくて御菓子と水ばかりで空腹を覚えたので、松阪名物の焼肉で早目の夕食とした。今日は高速で終始走った。

大平街道から兀岳へ、そして夏焼山を歩く ― 2014年05月26日

俳友からのはがき来信

山旅の記憶たしかに夏見舞

☆

早朝、恵那山にヘリコプター飛来

登山者を無事救い出しヘリが飛ぶ

☆

熊避けの鉦を叩くや登山口

木曽と伊那青葉若葉の峠道

山シャツの背中に汗の滲みけり

夏の初めタオル1本首に巻き

尾根道は樹林の中の薄暑かな

閑古鳥山の深さのなほ深く

山頂や長居をすれば蚋多し

ユキザサの花らしからぬ花が咲く

旅人の喉を潤す草清水

雉飛んでぶなの若葉を揺らすほど

麦飯をメンパに詰めて弁当に

麦飯を食ふ塩鮭を具に梅干も

蝿たかる緑色した熊の糞

☆

廃村・大平にて木地師の家の大蔵家を訪問

青葉風木地師の宿の父祖の梁(大蔵さんの旧家)

大物は逃がしたと言ふ岩魚釣

望郷のよすが手植えの余花を見し

木曽見茶屋で御幣餅を食う

香ばしき匂いを運ぶ青葉風(五平餅)

木曽見茶屋胡瓜とともに五平餅

☆

満蒙開拓平和記念館を訪ねる

阿智村や苗田の果の記念館

国敗れて山河あり。命からがらでも還れた人はまだ良い。満洲の土になった同胞の悲劇。開拓というより戦争の犠牲の上に今の平和がある。

信州の青き山河に還るべし

信州・JAで買う

朴の葉の寿司広ぐれば大いなる

柏餅皮膚のごとくに剥がしけり

山旅の記憶たしかに夏見舞

☆

早朝、恵那山にヘリコプター飛来

登山者を無事救い出しヘリが飛ぶ

☆

熊避けの鉦を叩くや登山口

木曽と伊那青葉若葉の峠道

山シャツの背中に汗の滲みけり

夏の初めタオル1本首に巻き

尾根道は樹林の中の薄暑かな

閑古鳥山の深さのなほ深く

山頂や長居をすれば蚋多し

ユキザサの花らしからぬ花が咲く

旅人の喉を潤す草清水

雉飛んでぶなの若葉を揺らすほど

麦飯をメンパに詰めて弁当に

麦飯を食ふ塩鮭を具に梅干も

蝿たかる緑色した熊の糞

☆

廃村・大平にて木地師の家の大蔵家を訪問

青葉風木地師の宿の父祖の梁(大蔵さんの旧家)

大物は逃がしたと言ふ岩魚釣

望郷のよすが手植えの余花を見し

木曽見茶屋で御幣餅を食う

香ばしき匂いを運ぶ青葉風(五平餅)

木曽見茶屋胡瓜とともに五平餅

☆

満蒙開拓平和記念館を訪ねる

阿智村や苗田の果の記念館

国敗れて山河あり。命からがらでも還れた人はまだ良い。満洲の土になった同胞の悲劇。開拓というより戦争の犠牲の上に今の平和がある。

信州の青き山河に還るべし

信州・JAで買う

朴の葉の寿司広ぐれば大いなる

柏餅皮膚のごとくに剥がしけり

最近のコメント