思い出すことども ― 2021年01月11日

小笠山に至るあの絶壁は、菊川水系の項目に

「小笠山丘陵も牧ノ原台地と同じく、古大井川の扇状地が隆起して形成された地形ですが、硬軟両岩の互層からなるため、軟岩が浸食されて、高天神城跡などにみられる丘地形が形成されています。

河口部周辺に広がる海岸砂丘は、天竜川から供給される土砂が沿岸流により移動して形成された地形です。

この砂丘の発達により、四方を囲まれた中央部は、低平地で水が集まりやすく、洪水や内水による被害が起きやすい地形特性となりました。」

大井川と天竜川の間には6本くらいの中小河川が流れる。多いわけだ。この一帯は天竜川と大井川の伏流水ではないかと思う。それが水源となって丘陵地を縦横に流れる。地名的にも袋井、掛川、島田、菊川と水に縁がある。

「小笠山丘陵も牧ノ原台地と同じく、古大井川の扇状地が隆起して形成された地形ですが、硬軟両岩の互層からなるため、軟岩が浸食されて、高天神城跡などにみられる丘地形が形成されています。

河口部周辺に広がる海岸砂丘は、天竜川から供給される土砂が沿岸流により移動して形成された地形です。

この砂丘の発達により、四方を囲まれた中央部は、低平地で水が集まりやすく、洪水や内水による被害が起きやすい地形特性となりました。」

大井川と天竜川の間には6本くらいの中小河川が流れる。多いわけだ。この一帯は天竜川と大井川の伏流水ではないかと思う。それが水源となって丘陵地を縦横に流れる。地名的にも袋井、掛川、島田、菊川と水に縁がある。

小笠山ノート① ― 2021年01月12日

静岡県袋井市北方可睡丘陵の小笠層群

竹 村 恵 二(京 都大学)

天竜川と大井川 にはさまれた地域(掛川地方)の新第三系は,慎山次郎 をは じめ とす る多 くの研究があ り,第 四系について も土隆 一の一連の研究があ る。

筆者は1974年 の京大理学部の課題研究として,袋井市北方の可睡(かすい)丘陵を対象として,層 序学的な調査を行い,堆 積環境の時間的変遷の考察と大阪層群との比較 を試みた 。

調査地域は掛川層群,曽 我層群,小笠層群,段丘堆積物よりなる。掛川,曽我,小笠の三層群は南西へ緩 く傾く単斜構造 をなす。曽我層群は中部に挾まれる凝 灰質層 を鍵層 として下部,中 部,上 部に三分される。それを不整合 におおって,砂 礫 と泥の互層状を呈す小笠層群 がのる。粘土層 を基準に して,小 笠層群を下部よ り一色層,西 之谷層,可 睡 斎層,可睡層,平 宇 層,久 能層,鶴 松層 に七分 した 。

掛川層群は海成の砂泥 か らな る。その上の曽我層群 は小笠丘陵 では下位か ら上位に向 って泥質 か ら砂礫質への変化が認 め られ,礫 は粒度 のそろった海浜成 円礫であ る。可唾丘陵では最下部に数米の礫層 を持 ち,そ の上位に円礫 まじりの砂層 が堆積 してい る。北西 方へ行 くに従 い礫が優勢 とな り,磐 田原下部は小笠丘陵地域 よ りも河成相 的であ るこ とを示す 。

可睡丘陵では,曽 我層群 の上位 に礫泥互層状の小笠層群が重なり,全体 として河成相的様相を呈する 。一般に現在の河川 との比較 によ り磐 田原下部は天 竜川系 の河川 によ る堆積であ り,小 笠丘陵 は大井川系の河川 による堆積 であ る とされ る 。そ の間 に位 置 す る可睡丘陵 の小 笠層 群 には 少 量 とは いえ花 歯岩の礫 があ り天 竜川系 河 川 の影響 が及 ん だ もの と考 えられ る 。

しか し,可 睡丘 陵 の小 笠層 群 は生成 環境 を細 か く吟 味 す る と,海 成 の 部 分が 存 在 した と考 え られ る 。第 一 に,泥 質 部 に サンドパイプのある層 が存在すること。第 二に淘 汰のよい海浜成 円礫の層 が平宇層および可睡斎層に存在することによる 。

た だ し,一 色層 か らSaxostrea sp.を 産 した以 外 に海 棲 貝 化石 が産 して いな いの は海成の証拠 としては 不十 分 であ る 。今 回 の 調査 では,可 睡丘 陵 の小 笠層 群 は,河 成 相 を主体 としつつ も,淡 水,汽 水 の 入 りくん だ複 雑な環 境 下 で形成 され た こ とが結 論され る 。

時代 に関 して は,鮮 新 一更新統 の境 界 は浮遊 性有 孔 虫 化 石 か ら掛 川層 群 中 に求 め られ る(1973加 藤,1972両 角)。 ま た曽我 層群 の貝 化 石 は現 生 種 が90%以 上 で,か つ掛 川層 群 中 の熱帯 要素 が 消 滅 す る ことか ら,曽 我層 群 は更 新世 であ る と され る(土1961)。

小笠 層 群 に つ い ては,化 石 に よ る資料 が 乏 しい が,可 睡丘 陵 の 西浦 付 近 よ りMetasequoiadisticha Mikiの 産 出が 報 告 され て お り(土ほ か1967),大 阪層 群 のMa3の 時 代 よ り新 し くな い と考 え られ る。現在 花粉 分 析 を行な って お り,よ り細 か い対 比 の可能 性 もでてくるで あ ろ う 。

以上

WEBの国土地理院の地形図をなんども縮尺拡大するうちに天竜川と大井川の間には6本の中小河川があり、さらに微細な河川が縦横に網羅的に見られた。これはきっと天竜川と大井川の伏流水が関係しているとにらんでググってゆくうちに引用記事を発見した。

やっぱり遠州半島は基本的に小笠山と高天神山を結んであったのだ。

その北の逆川は夜泣き石辺りを水源に西へ流れる。「逆川(さかがわ)は、静岡県の主に掛川市を流れる二級河川。 太田川水系原野谷川の支流。 蛇行が激しく、たびたび水害をもたらしてきた暴れ川である。 堤が欠ける(決壊する)ことから「かけがわ」(欠川→掛川)とも呼ばれ、当地域が「掛川」と呼ばれる由縁となったと伝えられている。」のであるが、古くは大井川の流れではなかったかと想像する。

すると袋井は「市内を流れる原野谷川・宇刈川・沖之川に囲まれた「袋」のような地形に由来するという。」という。池袋なども同じ由来だろう。袋になるのは川の蛇行で沖積平野になるが、水溜まりの部分が流れを失い袋状に取り残される地形だから。

天竜川の伏流水もあり湿潤な土地ではないか。しかし水稲には良い環境だろう。水が豊か、水稲栽培が盛ん、子孫繁栄を願って遠州三山がこの地に成立したものともうかがえる。するとあの団子の餅も土地柄を反映した名物なのだ。

竹 村 恵 二(京 都大学)

天竜川と大井川 にはさまれた地域(掛川地方)の新第三系は,慎山次郎 をは じめ とす る多 くの研究があ り,第 四系について も土隆 一の一連の研究があ る。

筆者は1974年 の京大理学部の課題研究として,袋井市北方の可睡(かすい)丘陵を対象として,層 序学的な調査を行い,堆 積環境の時間的変遷の考察と大阪層群との比較 を試みた 。

調査地域は掛川層群,曽 我層群,小笠層群,段丘堆積物よりなる。掛川,曽我,小笠の三層群は南西へ緩 く傾く単斜構造 をなす。曽我層群は中部に挾まれる凝 灰質層 を鍵層 として下部,中 部,上 部に三分される。それを不整合 におおって,砂 礫 と泥の互層状を呈す小笠層群 がのる。粘土層 を基準に して,小 笠層群を下部よ り一色層,西 之谷層,可 睡 斎層,可睡層,平 宇 層,久 能層,鶴 松層 に七分 した 。

掛川層群は海成の砂泥 か らな る。その上の曽我層群 は小笠丘陵 では下位か ら上位に向 って泥質 か ら砂礫質への変化が認 め られ,礫 は粒度 のそろった海浜成 円礫であ る。可唾丘陵では最下部に数米の礫層 を持 ち,そ の上位に円礫 まじりの砂層 が堆積 してい る。北西 方へ行 くに従 い礫が優勢 とな り,磐 田原下部は小笠丘陵地域 よ りも河成相 的であ るこ とを示す 。

可睡丘陵では,曽 我層群 の上位 に礫泥互層状の小笠層群が重なり,全体 として河成相的様相を呈する 。一般に現在の河川 との比較 によ り磐 田原下部は天 竜川系 の河川 によ る堆積であ り,小 笠丘陵 は大井川系の河川 による堆積 であ る とされ る 。そ の間 に位 置 す る可睡丘陵 の小 笠層 群 には 少 量 とは いえ花 歯岩の礫 があ り天 竜川系 河 川 の影響 が及 ん だ もの と考 えられ る 。

しか し,可 睡丘 陵 の小 笠層 群 は生成 環境 を細 か く吟 味 す る と,海 成 の 部 分が 存 在 した と考 え られ る 。第 一 に,泥 質 部 に サンドパイプのある層 が存在すること。第 二に淘 汰のよい海浜成 円礫の層 が平宇層および可睡斎層に存在することによる 。

た だ し,一 色層 か らSaxostrea sp.を 産 した以 外 に海 棲 貝 化石 が産 して いな いの は海成の証拠 としては 不十 分 であ る 。今 回 の 調査 では,可 睡丘 陵 の小 笠層 群 は,河 成 相 を主体 としつつ も,淡 水,汽 水 の 入 りくん だ複 雑な環 境 下 で形成 され た こ とが結 論され る 。

時代 に関 して は,鮮 新 一更新統 の境 界 は浮遊 性有 孔 虫 化 石 か ら掛 川層 群 中 に求 め られ る(1973加 藤,1972両 角)。 ま た曽我 層群 の貝 化 石 は現 生 種 が90%以 上 で,か つ掛 川層 群 中 の熱帯 要素 が 消 滅 す る ことか ら,曽 我層 群 は更 新世 であ る と され る(土1961)。

小笠 層 群 に つ い ては,化 石 に よ る資料 が 乏 しい が,可 睡丘 陵 の 西浦 付 近 よ りMetasequoiadisticha Mikiの 産 出が 報 告 され て お り(土ほ か1967),大 阪層 群 のMa3の 時 代 よ り新 し くな い と考 え られ る。現在 花粉 分 析 を行な って お り,よ り細 か い対 比 の可能 性 もでてくるで あ ろ う 。

以上

WEBの国土地理院の地形図をなんども縮尺拡大するうちに天竜川と大井川の間には6本の中小河川があり、さらに微細な河川が縦横に網羅的に見られた。これはきっと天竜川と大井川の伏流水が関係しているとにらんでググってゆくうちに引用記事を発見した。

やっぱり遠州半島は基本的に小笠山と高天神山を結んであったのだ。

その北の逆川は夜泣き石辺りを水源に西へ流れる。「逆川(さかがわ)は、静岡県の主に掛川市を流れる二級河川。 太田川水系原野谷川の支流。 蛇行が激しく、たびたび水害をもたらしてきた暴れ川である。 堤が欠ける(決壊する)ことから「かけがわ」(欠川→掛川)とも呼ばれ、当地域が「掛川」と呼ばれる由縁となったと伝えられている。」のであるが、古くは大井川の流れではなかったかと想像する。

すると袋井は「市内を流れる原野谷川・宇刈川・沖之川に囲まれた「袋」のような地形に由来するという。」という。池袋なども同じ由来だろう。袋になるのは川の蛇行で沖積平野になるが、水溜まりの部分が流れを失い袋状に取り残される地形だから。

天竜川の伏流水もあり湿潤な土地ではないか。しかし水稲には良い環境だろう。水が豊か、水稲栽培が盛ん、子孫繁栄を願って遠州三山がこの地に成立したものともうかがえる。するとあの団子の餅も土地柄を反映した名物なのだ。

小笠山ノート② ― 2021年01月13日

小 笠 山 の現 存 植生 の成 立史 と植 物 相 の考 察

杉 野 孝 雄

1.は じめに

小笠山は遠州南部にあり,東西約14km ,南北約12km,周囲約40km,最高峰264mの丘陵である。北緯約34°40′ から34° 46′ ,東経約137° 55′ から138° 05′ に位置し,西は太 田川,東 と北は逆川 と菊川で境され、南は遠州灘 に達 している。

地形は山頂から四方にのびる屋根の間は谷を形成 し,多数の小河川lを生ずる。西から南はゆるやかな斜面で乾燥する。東から北は切立つた崖で谷が特に深い。

地質的には,西から南側は第四紀洪積世に堆積した小笠礫層で構成されている。地層の下位は第二紀鮮新世の掛川層 群で,砂 岩,泥岩からなり,東から北麓にその露頭がみられる。

ここでは,小笠山の現存植生の成立史 と植物相の特徴を述べ,現存植生について,植物地理学的,生態的考察を加えたい。尚小笠山の自然保護の重要性についても言及したい。

2.現 存植生 の成 立史

加藤 (1968),土 (1974)に よれば,小 笠 山を構成する下位の地層は,第二紀鮮新世の掛川層群に属する曽我累層,掛川累層,土方泥層である。その上部を覆い、小笠山の大部分を占める小笠礫層は,第 四紀洪積

世 と推定される上半部の河床堆積物と,下半部の河口堆積物からできでいることから,大井り||に よる堆積物が隆起してできた山地 とされている。

古大井川の河口は,第 四紀洪積世の頃は掛川附 近にあり,遠州半島を盛 り上げた。この半島は次第に東に移動 し,西方の堆積物が隆起し,小笠山を築いた。また,こ の時期には氷河期のおとずれと共に海面が下が り,間氷期には海面が上昇 し,小笠山地域は海から遠 ざかる時期 と,海水に浸蝕 される時期の繰返しがあり,現在の山容が形成 されたとのことである。

この地殻変動が小笠山の植生に影響を与えたことはもちろんであるが,気候の変動が植生に与える影響をみのがすことはできない。中村 (1952)及 び塚田 (1967)は ,花粉分析の結果から, 日本における年平均気温の変動 と植生の変遷 を推定 している。それによれば,ヴ ユルム氷期の最盛期 (2.5~ 1.5万年前)に は,現在より年平均気温で約 8℃低かつたとしている。このことから,こ の氷期の頃,小笠山一帯はブナのような夏緑樹林で覆われていたと考えられる。

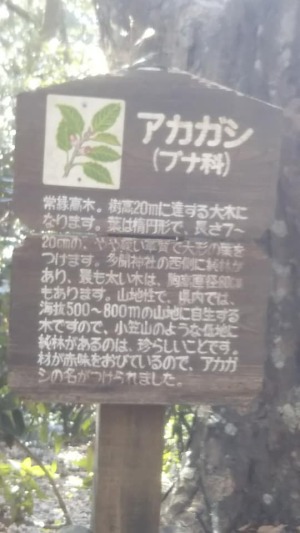

小笠山の現在の植生が完成 したのはそのあこの気温の変動により,小笠山の植生 は9,500~ 4,500な いし4,000年 前 頃は照葉樹林で覆われていたと思われる。その後,気 温 が寒冷化 したので4,500年 前頃には山地性,ま たは温帯の 植物が侵入 し分布したであろう。小笠山でその頃からの残存植物 と考えられるものには,モミ,アカガシ,ヒカゲツツジ,ツ クパネ,バイカツツジ,ダ イモンジソウなどの種子植物や,温帯性シダのコケシノブ,オ サシダ,ナ ライシダ,ヘビノネコザ,ハ クモウイノデなどが挙げられる。現在の小笠山の植生 を構成 している暖帯性の植物 は,気温の寒冷化 した時代を生きのびた植物や,気温が上昇 したあと侵入 し、勢力を広げた植物 と考えられる。

小笠山附近の気温が寒冷化 し,温帯性の植物が分布していたことは,亘理 (1951)も 述べていることである。彼は,小笠山に近い菊川流域の菊川町で弥生式住居址や土器 と共に埋木 を採集 したがその中に,照葉樹のシイ,カ シ類 と共に トチノキの埋木が発見 されている。 トチノキは,「寒冷な気候を指示」するものであり,現在は静 岡県 内では北遠地方にみられるが,2,000年前頃には,こ の地域にも生育していたのである。

気候とは別に,小笠山の植生の成立に及ぼした人為的要因もみのがすことはできない。小 笠山には昔から人が住みつき,古墳 も発見されている。また,た び重なる山火事 も知 られている。西から南に広がるァヵマツ林の成立には,地形,地質が大きな影響を与えているが,人為的要因も特に強 く介在 していることが考えられる。

3.植 物相 の概 要 と特 徴

小笠山の植物相を概観すると,西 から南側はアカマツ林が発達 し,林床にはコシダ,ウ ラジロの群落がみられる。東から北側は,お もにシイ,カ シ類が繁茂し,林床にはコバノカナフラビ,ホ ソバカナヮラビの群落が発達 している。スギ,ヒ ノキの植林地も多い人家に近い場所は開墾 され,茶畑、みかん畑になつている.

山頂には,山地性のアカガシ林 と海岸性のウバメガシ林がよく発達 し,ウバメガシの林床にはヒトッバが多いタ イミンタチバナの群落もみられる。ァカマツ,ソ ヨゴ,ヤ マモモ,ヤ マツツジ,モ チツツジ,ミ ツバツツジ,ナ ツハゼ、ネジキも普通である。小笠神社を中心 とする半径 2kmの地域には,集中的にいちじるしく多様の植物が分布する。

ハ,アカガシ林とウバメガシ林

小 笠 山の植生の特徴 として,山 地性のアカガシの 林と,海 岸性のウバメガシの 林が山頂に極相林として並存 していることがある。

アカガシ林は山頂の西側にあり,ツ クバネガシ,オ オツクバネガシを混生する。その東側にウバメガシ林が続 く。いずれもよ く発達 した林で、アカガシは奥の院にみられる最も太いもので胸高直径140㎝もある。

ウバメガシは胸高直径80㎝以上の大木が多数みられ、純林を形成 している。

アカガシ林は,静 岡県内では低地にも分布するが山地によ く発達するもので八高山 (832m ),粟 ヶ岳 (514m ),光 明山 (540m)の 山頂なとに大きな群 落 がみられる一方,ウバメガシ林は海岸にみられ,静岡県

内では伊豆半島の海岸に多い。南伊豆町子浦には,静 岡県の天然記念物に指定 された林もあるが,そ れに匹敵する大木の群落が,海岸から9励離れた小笠山の山頂に発達 している。両者の生育している環境を比べると,ア カガシ林のある西側の基盤は礫岩であるが,小 さな尾根に囲まれた凹地で,腐植土が堆積 し土壌 もやや深 くなつているoウバメガシ林がみられる東側は礫岩が露出する場所で南面する。

ァカガシは陰樹で,適潤,ま たはやや乾いた肥沃な深層土を好むoウ メバガシは陽樹で乾燥に強レV性質があるので,他の植物が生育できないような海岸の急斜面の岩上でも生育することができる。この生態 の差が,両者が小笠山の山頂で東西にすみ場所 を分け合つて並存する原因になっていると思われる。

鈴木 (1952)に よると,ウバメガシ林は植生類型 としては硬葉樹林のウバメ型で,そ の成立の限界はラングの雨 量 係数100に ほぼ一致 し,海岸線が冬の季節風に直角に位置する海岸において発達が顕著になる傾向があるという。小笠山のウバメガシの生育地の気温,雨量の記録はないが,隣接する小笠町のラングの雨量係数は132,袋 井市 のそれは98で あり,小笠山の東側より西側の係数が低いoそれにもかかわ らず東側にウバメガシ林が発達するのは、小笠礫岩の保水力が乏しく,ま た,た えず吹きつける風が乾燥 した環境を形成し,冬雨型の極相林であるウバメガシ林を土地的極相林 として夏雨型の小笠山に発達させたと考えられる。

このことは,ウバメガシ林が南面する季節風の強い側に繁茂 していることからも裏付けられる。

5.自 然保護 の重要性 と対策

小笠山は植物学的に各方面から興味深い丘陵である。しかも,狭 い範囲に各種の自然保護上貴重な植物がまとまつて生育 している。これらの植物には,山頂のアカガシ林,ウバ メガシ林,全国的に分布が希な植物,アカウキクサ線を分布の限界とする植物の小笠山をタイプ地 として発表された植物,及び豊富なシダ植物等がある。

小笠山は山塊そのものが植物見本園的な存在であることか ら,全山を自然公園または森林公園 として永 く子孫に残すべ き,最適 の地域である。その際には,環境の破壊 を防 ぐ意味か ら,自 動車道 を通 す こ となく,山 に入 るには歩道のみ とし,永久に小笠山の自然が保護され ることが望まれる。

以上

・・・・小笠山直下にはアカガシの大木があった。この論考を読むと小笠山を代表する樹種なのなのだ。

杉 野 孝 雄

1.は じめに

小笠山は遠州南部にあり,東西約14km ,南北約12km,周囲約40km,最高峰264mの丘陵である。北緯約34°40′ から34° 46′ ,東経約137° 55′ から138° 05′ に位置し,西は太 田川,東 と北は逆川 と菊川で境され、南は遠州灘 に達 している。

地形は山頂から四方にのびる屋根の間は谷を形成 し,多数の小河川lを生ずる。西から南はゆるやかな斜面で乾燥する。東から北は切立つた崖で谷が特に深い。

地質的には,西から南側は第四紀洪積世に堆積した小笠礫層で構成されている。地層の下位は第二紀鮮新世の掛川層 群で,砂 岩,泥岩からなり,東から北麓にその露頭がみられる。

ここでは,小笠山の現存植生の成立史 と植物相の特徴を述べ,現存植生について,植物地理学的,生態的考察を加えたい。尚小笠山の自然保護の重要性についても言及したい。

2.現 存植生 の成 立史

加藤 (1968),土 (1974)に よれば,小 笠 山を構成する下位の地層は,第二紀鮮新世の掛川層群に属する曽我累層,掛川累層,土方泥層である。その上部を覆い、小笠山の大部分を占める小笠礫層は,第 四紀洪積

世 と推定される上半部の河床堆積物と,下半部の河口堆積物からできでいることから,大井り||に よる堆積物が隆起してできた山地 とされている。

古大井川の河口は,第 四紀洪積世の頃は掛川附 近にあり,遠州半島を盛 り上げた。この半島は次第に東に移動 し,西方の堆積物が隆起し,小笠山を築いた。また,こ の時期には氷河期のおとずれと共に海面が下が り,間氷期には海面が上昇 し,小笠山地域は海から遠 ざかる時期 と,海水に浸蝕 される時期の繰返しがあり,現在の山容が形成 されたとのことである。

この地殻変動が小笠山の植生に影響を与えたことはもちろんであるが,気候の変動が植生に与える影響をみのがすことはできない。中村 (1952)及 び塚田 (1967)は ,花粉分析の結果から, 日本における年平均気温の変動 と植生の変遷 を推定 している。それによれば,ヴ ユルム氷期の最盛期 (2.5~ 1.5万年前)に は,現在より年平均気温で約 8℃低かつたとしている。このことから,こ の氷期の頃,小笠山一帯はブナのような夏緑樹林で覆われていたと考えられる。

小笠山の現在の植生が完成 したのはそのあこの気温の変動により,小笠山の植生 は9,500~ 4,500な いし4,000年 前 頃は照葉樹林で覆われていたと思われる。その後,気 温 が寒冷化 したので4,500年 前頃には山地性,ま たは温帯の 植物が侵入 し分布したであろう。小笠山でその頃からの残存植物 と考えられるものには,モミ,アカガシ,ヒカゲツツジ,ツ クパネ,バイカツツジ,ダ イモンジソウなどの種子植物や,温帯性シダのコケシノブ,オ サシダ,ナ ライシダ,ヘビノネコザ,ハ クモウイノデなどが挙げられる。現在の小笠山の植生 を構成 している暖帯性の植物 は,気温の寒冷化 した時代を生きのびた植物や,気温が上昇 したあと侵入 し、勢力を広げた植物 と考えられる。

小笠山附近の気温が寒冷化 し,温帯性の植物が分布していたことは,亘理 (1951)も 述べていることである。彼は,小笠山に近い菊川流域の菊川町で弥生式住居址や土器 と共に埋木 を採集 したがその中に,照葉樹のシイ,カ シ類 と共に トチノキの埋木が発見 されている。 トチノキは,「寒冷な気候を指示」するものであり,現在は静 岡県 内では北遠地方にみられるが,2,000年前頃には,こ の地域にも生育していたのである。

気候とは別に,小笠山の植生の成立に及ぼした人為的要因もみのがすことはできない。小 笠山には昔から人が住みつき,古墳 も発見されている。また,た び重なる山火事 も知 られている。西から南に広がるァヵマツ林の成立には,地形,地質が大きな影響を与えているが,人為的要因も特に強 く介在 していることが考えられる。

3.植 物相 の概 要 と特 徴

小笠山の植物相を概観すると,西 から南側はアカマツ林が発達 し,林床にはコシダ,ウ ラジロの群落がみられる。東から北側は,お もにシイ,カ シ類が繁茂し,林床にはコバノカナフラビ,ホ ソバカナヮラビの群落が発達 している。スギ,ヒ ノキの植林地も多い人家に近い場所は開墾 され,茶畑、みかん畑になつている.

山頂には,山地性のアカガシ林 と海岸性のウバメガシ林がよく発達 し,ウバメガシの林床にはヒトッバが多いタ イミンタチバナの群落もみられる。ァカマツ,ソ ヨゴ,ヤ マモモ,ヤ マツツジ,モ チツツジ,ミ ツバツツジ,ナ ツハゼ、ネジキも普通である。小笠神社を中心 とする半径 2kmの地域には,集中的にいちじるしく多様の植物が分布する。

ハ,アカガシ林とウバメガシ林

小 笠 山の植生の特徴 として,山 地性のアカガシの 林と,海 岸性のウバメガシの 林が山頂に極相林として並存 していることがある。

アカガシ林は山頂の西側にあり,ツ クバネガシ,オ オツクバネガシを混生する。その東側にウバメガシ林が続 く。いずれもよ く発達 した林で、アカガシは奥の院にみられる最も太いもので胸高直径140㎝もある。

ウバメガシは胸高直径80㎝以上の大木が多数みられ、純林を形成 している。

アカガシ林は,静 岡県内では低地にも分布するが山地によ く発達するもので八高山 (832m ),粟 ヶ岳 (514m ),光 明山 (540m)の 山頂なとに大きな群 落 がみられる一方,ウバメガシ林は海岸にみられ,静岡県

内では伊豆半島の海岸に多い。南伊豆町子浦には,静 岡県の天然記念物に指定 された林もあるが,そ れに匹敵する大木の群落が,海岸から9励離れた小笠山の山頂に発達 している。両者の生育している環境を比べると,ア カガシ林のある西側の基盤は礫岩であるが,小 さな尾根に囲まれた凹地で,腐植土が堆積 し土壌 もやや深 くなつているoウバメガシ林がみられる東側は礫岩が露出する場所で南面する。

ァカガシは陰樹で,適潤,ま たはやや乾いた肥沃な深層土を好むoウ メバガシは陽樹で乾燥に強レV性質があるので,他の植物が生育できないような海岸の急斜面の岩上でも生育することができる。この生態 の差が,両者が小笠山の山頂で東西にすみ場所 を分け合つて並存する原因になっていると思われる。

鈴木 (1952)に よると,ウバメガシ林は植生類型 としては硬葉樹林のウバメ型で,そ の成立の限界はラングの雨 量 係数100に ほぼ一致 し,海岸線が冬の季節風に直角に位置する海岸において発達が顕著になる傾向があるという。小笠山のウバメガシの生育地の気温,雨量の記録はないが,隣接する小笠町のラングの雨量係数は132,袋 井市 のそれは98で あり,小笠山の東側より西側の係数が低いoそれにもかかわ らず東側にウバメガシ林が発達するのは、小笠礫岩の保水力が乏しく,ま た,た えず吹きつける風が乾燥 した環境を形成し,冬雨型の極相林であるウバメガシ林を土地的極相林 として夏雨型の小笠山に発達させたと考えられる。

このことは,ウバメガシ林が南面する季節風の強い側に繁茂 していることからも裏付けられる。

5.自 然保護 の重要性 と対策

小笠山は植物学的に各方面から興味深い丘陵である。しかも,狭 い範囲に各種の自然保護上貴重な植物がまとまつて生育 している。これらの植物には,山頂のアカガシ林,ウバ メガシ林,全国的に分布が希な植物,アカウキクサ線を分布の限界とする植物の小笠山をタイプ地 として発表された植物,及び豊富なシダ植物等がある。

小笠山は山塊そのものが植物見本園的な存在であることか ら,全山を自然公園または森林公園 として永 く子孫に残すべ き,最適 の地域である。その際には,環境の破壊 を防 ぐ意味か ら,自 動車道 を通 す こ となく,山 に入 るには歩道のみ とし,永久に小笠山の自然が保護され ることが望まれる。

以上

・・・・小笠山直下にはアカガシの大木があった。この論考を読むと小笠山を代表する樹種なのなのだ。

小笠山ノート③ ― 2021年01月14日

NPO 静岡県自然史博物館ネットワークのホームページから

1.小笠山の地形と地質

小笠山丘陵は約100万~数10万年前の大井川系礫層を主とする小笠層群(岩井寺累層・小笠山累層)で構成される。小笠山層群の下位にあたる掛川層群の堆積物(約400万~100万年前の海底堆積物)が低営力・静穏な陸棚環境に堆積した砂泥互層や泥層であることと対照的に、小笠山層群の堆積物は礫層を主体とし、高営力・動的なデルタ環境の堆積物である。この小笠層群の堆積開始時における急激な堆積環境の変化の背景には、当時の海水準の変動や東海地方の構造的変動が関わっており、小笠層群の形成は東海地方の地史を語る上で重要な事件のひとつである。

小笠山丘陵が位置する東海地域は日本列島周辺でもっとも激しく変動している地域の一つであり、東海沖ではフィリピン海プレートが西南日本を含むプレートの下に沈み込んでおり、海底堆積物が次々と付加し、衝上断層を介してのし上げている。赤石山脈の隆起も、相良-掛川地域に分布する相良層群(約1000万~400万年前の海底堆積物)~掛川層群(約400万~100万年前の海底堆積物)に認められる北東-南西方向に軸を持った波曲構造や小笠山面(小笠層群の推定堆積面)に認められるドーム状曲隆もこうした構造運動によるものである。

小笠層群が西南西から南南西に緩く傾斜するのも、これらの礫層堆積後に北東側が隆起したためで、現在でもその隆起は継続している。掛川層群から小笠層群への堆積環境(堆積システム)の急変も、このような構造的な変動が後背地の隆起、堆積盆の傾動を引き起こした結果といえる。

なお、小笠山丘陵の地形の特徴として、丘陵斜面の傾斜が北東側で急で、南西側が緩やかなケスタ様地形を示していることにも触れられ、このような地形の成因は、小笠山一帯に西南西~南南西へ緩く傾いて分布する小笠層群(主に礫層)の方が浸食されにくく、丘陵の北東~東方に広がる掛川層群(主に泥層)の方が浸食されやすいために生じたものと説明されました。

2.小笠山の植物

ウバメガシの林(杉野孝雄氏提供) 小笠山の植物は、種子植物1100種以上(1977年)、シダ植物200種以上(1974年)という植物の宝庫であったが、現在ではその多く(約1/3)が失われている。植物相の特徴として、以下のことが挙げられる。

(a) 山地性のアカガシと海岸性のウバメガシが共存している。

(b) 暖地性種子植物が主に分布しているが、分布の限界地に近い種として、ヤマモガシ、キダチニンドウ、トキワガキ、ヤマビワ、ナナミノキ、トラノオスズカケ、ルリミノキなどがある。

(c) シダ植物は暖地性の種類が豊富である。

(d) ヘビノネゴザ、ツヤナシイノデ、キヨタキシダなど、温帯性シダ植物が分布するが、種類、産量ともに少ない。

アカガシの大木(杉野孝雄氏提供)(e) スジヒトツバ、タカサゴキジノオ、リュウビンタイ、タカノハウラボシ、ナチクジャクなど、亜熱帯性シダ植物が分布している(分布の北縁)。

(f) コバノキフジ、コリンモチツツジ、オガサホトトギスなどの矮小植物が分布している。

なお、参考資料として配布されたリーフレット「小笠山総合運動公園」のなかには、杉野氏ほかが静岡県に提供された「小笠山の自然」(動植物のカラー写真20点)が掲載されており、小笠山周辺の生物相を理解するのに役立ちます(口絵参照)。

以上

①②を総合的にまとめた記事になります。小笠山は標高こそ低いが自然史の学習の場として有益な地域でした。今、大井川源流のトンネルの掘削の許可が下りず、工期が延びるとしてJR東海と静岡県がもめています。確かに源流の水脈を断ち切ることになります。するとこの地域の伏流水も減水する可能性はあるでしょう。その影響はまずは微妙な地下水にささえられた自然の植物群落から枯れてゆくことになる。

伏流水はサイフォンのような流れ方もありうる。例えば、愛知、岐阜、長野の山県境の三国山は池の平という地名があるように標高1100mの山上でありながら湧水があり、牧畜、養鶏が成り立っている。人も住んでいるのだ。地元で聞くと恵那山の湧き水というのである。確かめようがないのだが、富士山だってあちこちに湧水群がある。

だからリニアトンネルの掘削は慎重を要する。地元民が不安がるのも無理はない。

1.小笠山の地形と地質

小笠山丘陵は約100万~数10万年前の大井川系礫層を主とする小笠層群(岩井寺累層・小笠山累層)で構成される。小笠山層群の下位にあたる掛川層群の堆積物(約400万~100万年前の海底堆積物)が低営力・静穏な陸棚環境に堆積した砂泥互層や泥層であることと対照的に、小笠山層群の堆積物は礫層を主体とし、高営力・動的なデルタ環境の堆積物である。この小笠層群の堆積開始時における急激な堆積環境の変化の背景には、当時の海水準の変動や東海地方の構造的変動が関わっており、小笠層群の形成は東海地方の地史を語る上で重要な事件のひとつである。

小笠山丘陵が位置する東海地域は日本列島周辺でもっとも激しく変動している地域の一つであり、東海沖ではフィリピン海プレートが西南日本を含むプレートの下に沈み込んでおり、海底堆積物が次々と付加し、衝上断層を介してのし上げている。赤石山脈の隆起も、相良-掛川地域に分布する相良層群(約1000万~400万年前の海底堆積物)~掛川層群(約400万~100万年前の海底堆積物)に認められる北東-南西方向に軸を持った波曲構造や小笠山面(小笠層群の推定堆積面)に認められるドーム状曲隆もこうした構造運動によるものである。

小笠層群が西南西から南南西に緩く傾斜するのも、これらの礫層堆積後に北東側が隆起したためで、現在でもその隆起は継続している。掛川層群から小笠層群への堆積環境(堆積システム)の急変も、このような構造的な変動が後背地の隆起、堆積盆の傾動を引き起こした結果といえる。

なお、小笠山丘陵の地形の特徴として、丘陵斜面の傾斜が北東側で急で、南西側が緩やかなケスタ様地形を示していることにも触れられ、このような地形の成因は、小笠山一帯に西南西~南南西へ緩く傾いて分布する小笠層群(主に礫層)の方が浸食されにくく、丘陵の北東~東方に広がる掛川層群(主に泥層)の方が浸食されやすいために生じたものと説明されました。

2.小笠山の植物

ウバメガシの林(杉野孝雄氏提供) 小笠山の植物は、種子植物1100種以上(1977年)、シダ植物200種以上(1974年)という植物の宝庫であったが、現在ではその多く(約1/3)が失われている。植物相の特徴として、以下のことが挙げられる。

(a) 山地性のアカガシと海岸性のウバメガシが共存している。

(b) 暖地性種子植物が主に分布しているが、分布の限界地に近い種として、ヤマモガシ、キダチニンドウ、トキワガキ、ヤマビワ、ナナミノキ、トラノオスズカケ、ルリミノキなどがある。

(c) シダ植物は暖地性の種類が豊富である。

(d) ヘビノネゴザ、ツヤナシイノデ、キヨタキシダなど、温帯性シダ植物が分布するが、種類、産量ともに少ない。

アカガシの大木(杉野孝雄氏提供)(e) スジヒトツバ、タカサゴキジノオ、リュウビンタイ、タカノハウラボシ、ナチクジャクなど、亜熱帯性シダ植物が分布している(分布の北縁)。

(f) コバノキフジ、コリンモチツツジ、オガサホトトギスなどの矮小植物が分布している。

なお、参考資料として配布されたリーフレット「小笠山総合運動公園」のなかには、杉野氏ほかが静岡県に提供された「小笠山の自然」(動植物のカラー写真20点)が掲載されており、小笠山周辺の生物相を理解するのに役立ちます(口絵参照)。

以上

①②を総合的にまとめた記事になります。小笠山は標高こそ低いが自然史の学習の場として有益な地域でした。今、大井川源流のトンネルの掘削の許可が下りず、工期が延びるとしてJR東海と静岡県がもめています。確かに源流の水脈を断ち切ることになります。するとこの地域の伏流水も減水する可能性はあるでしょう。その影響はまずは微妙な地下水にささえられた自然の植物群落から枯れてゆくことになる。

伏流水はサイフォンのような流れ方もありうる。例えば、愛知、岐阜、長野の山県境の三国山は池の平という地名があるように標高1100mの山上でありながら湧水があり、牧畜、養鶏が成り立っている。人も住んでいるのだ。地元で聞くと恵那山の湧き水というのである。確かめようがないのだが、富士山だってあちこちに湧水群がある。

だからリニアトンネルの掘削は慎重を要する。地元民が不安がるのも無理はない。

作家の半藤一利さん死去 ― 2021年01月15日

https://books.bunshun.jp/articles/-/6040

「追悼 「歴史探偵」半藤一利 読み継いでいきたい昭和史に学ぶ文春文庫厳選13冊」から

惜しまれつつも90歳で亡くなった半藤一利氏。昭和史の研究家としての硬派なノンフィクションから、洒脱なエッセイそして座談の名手としての対談集など幅広い著作を遺してくれました。作家として、そして社の偉大なる大先輩として、その功績を偲んで文春文庫から厳選13冊をご紹介します。

・・・以上の本以外にも結構買っていました。マスコミに乗りやすいというか、左翼的、反日的発言をすると朝日新聞やNHKが取り上げてくれて有名になったからでしょう。するとますます売れる。売れるから執筆依頼が舞い込む循環があった。

歴史モノに関しては後講釈なのです。学者というより解釈が時流に受けた。特に昭和史はまだ戦争体験者が存命だった。戦後は転向した学者もいた。食えるようになると説を曲げたのです。

この点俳句ものは罪がない。漱石の縁者だったらしい。文春退職後老後を書くことで楽しまれたのです。

『漱石俳句を愉しむ』(PHP研究所[PHP新書], 1997年)

『ノモンハンの夏』(文藝春秋, 1998年/文春文庫, 2001年)

『漱石俳句探偵帖』角川選書], 1999年/文春文庫, 2011年)『漱石先生、探偵ぞなもし』PHP文庫、2016

『昭和史 1926-1945』(平凡社, 2004年/平凡社ライブラリー, 2009年)

『昭和史 戦後編 1945-1989』(平凡社, 2006年/平凡社ライブラリー, 2009年)

『其角俳句と江戸の春』(平凡社, 2006年) 『其角と楽しむ江戸俳句』平凡社ライブラリー、2017

「追悼 「歴史探偵」半藤一利 読み継いでいきたい昭和史に学ぶ文春文庫厳選13冊」から

惜しまれつつも90歳で亡くなった半藤一利氏。昭和史の研究家としての硬派なノンフィクションから、洒脱なエッセイそして座談の名手としての対談集など幅広い著作を遺してくれました。作家として、そして社の偉大なる大先輩として、その功績を偲んで文春文庫から厳選13冊をご紹介します。

・・・以上の本以外にも結構買っていました。マスコミに乗りやすいというか、左翼的、反日的発言をすると朝日新聞やNHKが取り上げてくれて有名になったからでしょう。するとますます売れる。売れるから執筆依頼が舞い込む循環があった。

歴史モノに関しては後講釈なのです。学者というより解釈が時流に受けた。特に昭和史はまだ戦争体験者が存命だった。戦後は転向した学者もいた。食えるようになると説を曲げたのです。

この点俳句ものは罪がない。漱石の縁者だったらしい。文春退職後老後を書くことで楽しまれたのです。

『漱石俳句を愉しむ』(PHP研究所[PHP新書], 1997年)

『ノモンハンの夏』(文藝春秋, 1998年/文春文庫, 2001年)

『漱石俳句探偵帖』角川選書], 1999年/文春文庫, 2011年)『漱石先生、探偵ぞなもし』PHP文庫、2016

『昭和史 1926-1945』(平凡社, 2004年/平凡社ライブラリー, 2009年)

『昭和史 戦後編 1945-1989』(平凡社, 2006年/平凡社ライブラリー, 2009年)

『其角俳句と江戸の春』(平凡社, 2006年) 『其角と楽しむ江戸俳句』平凡社ライブラリー、2017

鳳来寺山を歩く ― 2021年01月16日

鳳来寺山の歴史は古い。ネットで断片的な情報を集めてみた。

鳳来寺は、歴史ある「真言宗五智教団」の寺院。703年「利修仙人」が祈祷により天皇の御病気を治し、そのお礼として創建されたと伝わるお寺です。1648年には、鳳来寺を家康誕生ゆかりの地として崇める徳川家光によって、日本三大東照宮とも言われる鳳来寺山東照宮が建設されました。(ヤマハックのHPから)

・・・愛知県のうちの三河の三霊山は猿投山、六所山、三河本宮山である。「三河国三霊山とは、三河国、今の愛知県豊田市・豊川市にある三つの山の総称で、古来より御神体あるいはそれに準じる神聖な山として、信仰の対象になってきた山々。本宮山・猿投山・六所山の三つで、それぞれの山頂や山麓には砥鹿神社・猿投神社・六所神社が鎮座する。

三河国なので当然ではあるが、松平氏、徳川氏との関わりが深く、徳川家康などが崇敬した、あるいは参拝したことでも知られる古社となっている。」以下に列挙すると。

1 猿投山

『日本書紀』には、大碓命は景行天皇に東征を命じられたが、これを恐れて逃亡したため美濃国に封じられたとある。宝亀10年(779年)に編纂された縁起書によれば、大碓命は景行天皇52年に猿投山中で蛇毒のために42歳で死去し、山上に葬られたという。猿投山西峯にある西宮の背後に大碓命の墓がある。社伝によれば、仲哀天皇元年に勅願により現在地に創建。

2 六所山

六所山は古来より猿投山・本宮山と共に三河国三霊山のひとつとされ、山自体が神体とされて大山積神(オオヤマツミ)など6柱の祭神が奉祀されていた。現在でも字金姓の小台地にたたずむ一の鳥居は、六所山を遙拝するのに最も適した場所にあり、古代、この地に最初期の遙拝所が建てられたものとも推察し得る。後に社殿の築造という仏教文化に由来する概念が国内に浸透し、六所山山頂にも社殿が築かれることになるのは遅くとも平安時代末期頃。

3 三河本宮山

砥鹿神社は,文武天皇(もんむてんのう)の時代,701年(大宝元)天皇の使者としてこの地に来た草鹿砥公宣卿(くさかどきんのぶきょう)が本宮山の山中で不思議な老人に会い,その指示で創建されたものと伝わっている。本宮山頂には砥鹿神社の奥宮がまつられている。その神は大己貴命(おおなむちのみこと)でいつのころからか三河国の一宮とされ,10世紀初頭に書かれた延喜式(えんぎしき)の中にも記載されている。

・・・今回登った鳳来寺山は703年とあり、三河三霊山に入るべき歴史がある。立松和平『百霊峰巡礼』(東京新聞出版局)には本宮山と鳳来寺山は入っているが猿投山と六所山は除外された。

4 鳳来寺山

文武天皇が病にかかられたときには、鳳凰に乗って都に行き、祈祷によって天皇のご病気を治したため、大宝3年(703年)に天皇からお礼に寺を立てられ、この寺を鳳来寺と命名し鳳来寺が誕生したとされています。 大宝3年(703年)、理趣(利修)仙人によって開かれた真言宗の古刹。

ウィキペディアでは「寺伝では大宝2年(702年)に利修仙人が開山したと伝える。利修は霊木の杉から本尊・薬師如来、日光・月光菩薩、十二神将、四天王を彫刻したとも伝わる。文武天皇の病気平癒祈願を再三命じられて拒みきれず、鳳凰に乗って参内したという伝承があり、鳳来寺という寺名及び山名の由来となっている。利修の17日間の加持祈祷が功を奏したか、天皇は快癒。この功によって伽藍が建立されたという。」

鳳来寺山のメインコースとなる表参道の特徴は、なんと言っても1425段もの石段を越えていくところ。そのため標高は低いですが、登りごたえは十分です。山中では霊山らしい史跡や寺社をはじめ松尾芭蕉や若山牧水の句碑や歌碑も多く点在。見どころが多いので、登山客を飽きさせることのないコースになっています。

以上

・・・どの山もいずれ劣らぬ古い歴史を誇る。中でも本宮山は標高も高く、山麓から見えることが信仰を集める大きな要素であろう。三河富士の秀麗な山容も大きい。猿投山も三河の山とはいえ、尾張からランドマークのようによく見える。名古屋のテレビ塔のような存在に等しい。しかしながら鳳来寺山は今でこそドライブウェイで簡単に行けるが往時は深山の趣があったであろう。4座の中では一番険路である。六所山は存在感が一番希薄である。

1本宮山789m

2鳳来寺山684m

3猿投山630m

4六所山611m

と標高でも歴史でも見劣りする。何で霊山と崇められたか、といえば徳川(松平)発祥の地ということが大きいだろう。つまり政治的なバックアップがあったのでしょう。

この四霊山の中で門前町を構えたほどの盛り上がりがあったのは鳳来寺山だけだった。本宮山は何ら痕跡はない。猿投山もない。六所山もない。そしてドライブウェイが出来たのも鳳来寺山と本宮山だけだった。

しかし、禍福は糾える縄のごとし、たくさんの参拝客が増えたので東照宮や鳳来寺はお賽銭が増えただろう。社屋の改築も車道で楽にできるようになった。ところが1971年(昭和46年)の鳳来寺パークウェイの開通と同時に門前町は寂れてゆくことになった。

1969年(昭和44年)というから開通する2年前に作家の深田久弥が登っている。『山頂の憩い』という本の中に鳳来寺山の紀行がある。1425段の石段を登り切って、鳳来寺の新設の堂を見ている。

ウィキには「大正3年(1914年)に本堂を焼失したが、昭和49年(1974年)に再建」とある。5年ほどのずれがある。パークウェイの建設と本堂の再建は同時進行していた気がする。まず物資を運ぶ道路を建設させて堂を建設にかかる。作業員も通いやすい。道路を作業のためにだけではもったいないから観光道路化しようというアイデアかも知れん。

歴史的には徳川のバックアップで東照宮も作られた。その管理は鳳来寺の住職らが担っていた。ところが明治維新でいきなり廃仏毀釈の洗礼を浴びる。鳳来寺は廃れ、東照宮は延命する。石段の途中には数多くの僧坊跡があったが衰退の一途をたどったのである。

門前町の入り口にあたる「三の門」の駐車場は実は田口鉄道の鳳来寺駅跡だったのである。今も名残りをとどめるのは角にある「おかめ茶屋」さんである。

鳳来寺は、歴史ある「真言宗五智教団」の寺院。703年「利修仙人」が祈祷により天皇の御病気を治し、そのお礼として創建されたと伝わるお寺です。1648年には、鳳来寺を家康誕生ゆかりの地として崇める徳川家光によって、日本三大東照宮とも言われる鳳来寺山東照宮が建設されました。(ヤマハックのHPから)

・・・愛知県のうちの三河の三霊山は猿投山、六所山、三河本宮山である。「三河国三霊山とは、三河国、今の愛知県豊田市・豊川市にある三つの山の総称で、古来より御神体あるいはそれに準じる神聖な山として、信仰の対象になってきた山々。本宮山・猿投山・六所山の三つで、それぞれの山頂や山麓には砥鹿神社・猿投神社・六所神社が鎮座する。

三河国なので当然ではあるが、松平氏、徳川氏との関わりが深く、徳川家康などが崇敬した、あるいは参拝したことでも知られる古社となっている。」以下に列挙すると。

1 猿投山

『日本書紀』には、大碓命は景行天皇に東征を命じられたが、これを恐れて逃亡したため美濃国に封じられたとある。宝亀10年(779年)に編纂された縁起書によれば、大碓命は景行天皇52年に猿投山中で蛇毒のために42歳で死去し、山上に葬られたという。猿投山西峯にある西宮の背後に大碓命の墓がある。社伝によれば、仲哀天皇元年に勅願により現在地に創建。

2 六所山

六所山は古来より猿投山・本宮山と共に三河国三霊山のひとつとされ、山自体が神体とされて大山積神(オオヤマツミ)など6柱の祭神が奉祀されていた。現在でも字金姓の小台地にたたずむ一の鳥居は、六所山を遙拝するのに最も適した場所にあり、古代、この地に最初期の遙拝所が建てられたものとも推察し得る。後に社殿の築造という仏教文化に由来する概念が国内に浸透し、六所山山頂にも社殿が築かれることになるのは遅くとも平安時代末期頃。

3 三河本宮山

砥鹿神社は,文武天皇(もんむてんのう)の時代,701年(大宝元)天皇の使者としてこの地に来た草鹿砥公宣卿(くさかどきんのぶきょう)が本宮山の山中で不思議な老人に会い,その指示で創建されたものと伝わっている。本宮山頂には砥鹿神社の奥宮がまつられている。その神は大己貴命(おおなむちのみこと)でいつのころからか三河国の一宮とされ,10世紀初頭に書かれた延喜式(えんぎしき)の中にも記載されている。

・・・今回登った鳳来寺山は703年とあり、三河三霊山に入るべき歴史がある。立松和平『百霊峰巡礼』(東京新聞出版局)には本宮山と鳳来寺山は入っているが猿投山と六所山は除外された。

4 鳳来寺山

文武天皇が病にかかられたときには、鳳凰に乗って都に行き、祈祷によって天皇のご病気を治したため、大宝3年(703年)に天皇からお礼に寺を立てられ、この寺を鳳来寺と命名し鳳来寺が誕生したとされています。 大宝3年(703年)、理趣(利修)仙人によって開かれた真言宗の古刹。

ウィキペディアでは「寺伝では大宝2年(702年)に利修仙人が開山したと伝える。利修は霊木の杉から本尊・薬師如来、日光・月光菩薩、十二神将、四天王を彫刻したとも伝わる。文武天皇の病気平癒祈願を再三命じられて拒みきれず、鳳凰に乗って参内したという伝承があり、鳳来寺という寺名及び山名の由来となっている。利修の17日間の加持祈祷が功を奏したか、天皇は快癒。この功によって伽藍が建立されたという。」

鳳来寺山のメインコースとなる表参道の特徴は、なんと言っても1425段もの石段を越えていくところ。そのため標高は低いですが、登りごたえは十分です。山中では霊山らしい史跡や寺社をはじめ松尾芭蕉や若山牧水の句碑や歌碑も多く点在。見どころが多いので、登山客を飽きさせることのないコースになっています。

以上

・・・どの山もいずれ劣らぬ古い歴史を誇る。中でも本宮山は標高も高く、山麓から見えることが信仰を集める大きな要素であろう。三河富士の秀麗な山容も大きい。猿投山も三河の山とはいえ、尾張からランドマークのようによく見える。名古屋のテレビ塔のような存在に等しい。しかしながら鳳来寺山は今でこそドライブウェイで簡単に行けるが往時は深山の趣があったであろう。4座の中では一番険路である。六所山は存在感が一番希薄である。

1本宮山789m

2鳳来寺山684m

3猿投山630m

4六所山611m

と標高でも歴史でも見劣りする。何で霊山と崇められたか、といえば徳川(松平)発祥の地ということが大きいだろう。つまり政治的なバックアップがあったのでしょう。

この四霊山の中で門前町を構えたほどの盛り上がりがあったのは鳳来寺山だけだった。本宮山は何ら痕跡はない。猿投山もない。六所山もない。そしてドライブウェイが出来たのも鳳来寺山と本宮山だけだった。

しかし、禍福は糾える縄のごとし、たくさんの参拝客が増えたので東照宮や鳳来寺はお賽銭が増えただろう。社屋の改築も車道で楽にできるようになった。ところが1971年(昭和46年)の鳳来寺パークウェイの開通と同時に門前町は寂れてゆくことになった。

1969年(昭和44年)というから開通する2年前に作家の深田久弥が登っている。『山頂の憩い』という本の中に鳳来寺山の紀行がある。1425段の石段を登り切って、鳳来寺の新設の堂を見ている。

ウィキには「大正3年(1914年)に本堂を焼失したが、昭和49年(1974年)に再建」とある。5年ほどのずれがある。パークウェイの建設と本堂の再建は同時進行していた気がする。まず物資を運ぶ道路を建設させて堂を建設にかかる。作業員も通いやすい。道路を作業のためにだけではもったいないから観光道路化しようというアイデアかも知れん。

歴史的には徳川のバックアップで東照宮も作られた。その管理は鳳来寺の住職らが担っていた。ところが明治維新でいきなり廃仏毀釈の洗礼を浴びる。鳳来寺は廃れ、東照宮は延命する。石段の途中には数多くの僧坊跡があったが衰退の一途をたどったのである。

門前町の入り口にあたる「三の門」の駐車場は実は田口鉄道の鳳来寺駅跡だったのである。今も名残りをとどめるのは角にある「おかめ茶屋」さんである。

鳳来寺山と深田久弥 ― 2021年01月17日

おかめ茶屋の店主は今年91歳という。2021年の91年前は1930年というから昭和5年。そうか私の母親と変わりない年代になる。店内に新聞のスクラップの掲示があったので尋ねると25歳から五平餅を作り始めたらしい。すると1955年になり昭和30年だ。門前町が栄えてていた時代は観光バスが来て旅館も繁盛していた。自分も手伝いに行ったという。

観光にテコ入れするかのようにパークウェイが開通したのは1971年のことで昭和46年になる。

参道を歩くと確かに廃業したらしいお店が多かった。わずかに名産の硯石の店は2軒残っていた。旅館の「桔梗屋」さんは休業中の札が下がっていたがこのご時世では廃業に近いだろう。もう一軒も少し奥に大きな合掌造りの建物と別館があり往時の隆盛が偲ばれる。あのお婆さんがお手伝いに行ったのはここだろうか。別のブログ「江戸時代には、代官屋敷があり、旅館60軒、芝居小屋2軒があった」らしい。それも今は昔のこと。

『山頂の憩い』で深田さんは名古屋での講演会を終えるとともに登山用具店を営むデカさんとジャコさんを誘って鳳来寺山へ行く。当時は東名高速も岡崎ICで降りると後はR1を走る。豊橋市から豊川、新城と北上。長篠で山道に入り、一日がかりで門前町へ着く。「教えられた宿は、坂になった一筋町の一番上にあった。昔の茅葺の建物を改装したらしく、すべての作りが鷹揚で、柱も梁も戸も黒く光って重厚、近代まがいの嫌いな私には心地よかった」と書く。1969年のことである。

「民芸と山菜」を売り物にしていると書いてあるので多分あの大きな旅館の雲竜荘に泊まったのは間違いない。

雲竜荘のHP

http://www.unryuso.co.jp/index.html

1964年(昭和39年)発刊の『日本百名山』がベストセラーになると山の作家としての知名度が上がった。あれから5年後の1969年には名古屋でも講演会に呼ばれた。

余談だが、昭和39年3月には朝日新聞カルチャーセンターの登山教室で日本山岳会東海支部の講師に交じって「山の話」を担当している。1903年生まれなので61歳になっていた。そして鳳来寺山に登山したのは66歳になっていた。亡くなったのは1971年のことだからパークウェイが開通した年だった。そうか今年は没後50年になるのだ。

観光にテコ入れするかのようにパークウェイが開通したのは1971年のことで昭和46年になる。

参道を歩くと確かに廃業したらしいお店が多かった。わずかに名産の硯石の店は2軒残っていた。旅館の「桔梗屋」さんは休業中の札が下がっていたがこのご時世では廃業に近いだろう。もう一軒も少し奥に大きな合掌造りの建物と別館があり往時の隆盛が偲ばれる。あのお婆さんがお手伝いに行ったのはここだろうか。別のブログ「江戸時代には、代官屋敷があり、旅館60軒、芝居小屋2軒があった」らしい。それも今は昔のこと。

『山頂の憩い』で深田さんは名古屋での講演会を終えるとともに登山用具店を営むデカさんとジャコさんを誘って鳳来寺山へ行く。当時は東名高速も岡崎ICで降りると後はR1を走る。豊橋市から豊川、新城と北上。長篠で山道に入り、一日がかりで門前町へ着く。「教えられた宿は、坂になった一筋町の一番上にあった。昔の茅葺の建物を改装したらしく、すべての作りが鷹揚で、柱も梁も戸も黒く光って重厚、近代まがいの嫌いな私には心地よかった」と書く。1969年のことである。

「民芸と山菜」を売り物にしていると書いてあるので多分あの大きな旅館の雲竜荘に泊まったのは間違いない。

雲竜荘のHP

http://www.unryuso.co.jp/index.html

1964年(昭和39年)発刊の『日本百名山』がベストセラーになると山の作家としての知名度が上がった。あれから5年後の1969年には名古屋でも講演会に呼ばれた。

余談だが、昭和39年3月には朝日新聞カルチャーセンターの登山教室で日本山岳会東海支部の講師に交じって「山の話」を担当している。1903年生まれなので61歳になっていた。そして鳳来寺山に登山したのは66歳になっていた。亡くなったのは1971年のことだからパークウェイが開通した年だった。そうか今年は没後50年になるのだ。

誰が聟ぞ 歯朶に餅おふ うしの年 芭蕉 ― 2021年01月18日

・・・いったい誰の婿だろうか。牛の背中に、羊歯を添えた鏡餅を乗せて、その牛を追い行くのは。まさに丑年の、正月のこの山里に。

(左大臣ドットコムから)

https://koten.kaisetsuvoice.com/Nozarashi/10Igaueno2.html

原典は「野ざらし紀行 1684年 41歳

千里に旅立ちて、路粮(みつかて)をつゝまず、三更月下(さんこうげっか)無何(むか)に入ると云けむ、むかしの人の杖にすがりて、貞享(ていきょう)甲子(きのえね)秋八月江上の破屋を出づる程、風の声そゞろ寒げ也。

野ざらしを心に風のしむ身哉」

・・・鳳来寺山の登山道は一定の高さになると歯朶類が繁茂して、登山道を覆うようになる。三河の山中には珍しくない植物である。南紀辺りの山にもたくさん繁茂している。

子供の頃はこれを採りに行った記憶がある。今にして思えば正月を迎える準備だった。田舎暮らしには晴れとケのメリハリがあった。

虚子編『新歳時記』には

山野に自生してゐる歯朶は永く人に忘れられてゐるが、これを刈り、町にもたらし、新年の飾りとしてわれわれの前に現れた時、始めて年改まるというなつかしい感じをこの草に覚える。餅に敷き、膳に敷き、飾りに結ばれる。山草、穗長、裏白、諸向きなどの名がある。

稲畑汀子編『新歳時記』になると少し違って

葉はぜんまいに似て、わが国暖地の山野に多く自生している。正月に飾るのは、常緑のまま繫栄し、また歯は齢に通じ、朶は延べる、つまり長寿を祈る意味が込められているからという。以下は踏襲されている。

榎本好宏『季語成り立ち辞典』は

正月の飾りに使う歯朶は裏白です。葉裏の白に、夫婦の「友白髪」を見、葉が相対するところから諸向の名を与え、夫婦和合の象徴を見、葉の常緑に繁栄の思いを重ねて、正月の縁起物としています。また葉がしだれるさまを「歯垂る」に掛けて長寿の意味を持たせた、めでたさずくめの縁起物植物と言えます。

(左大臣ドットコムから)

https://koten.kaisetsuvoice.com/Nozarashi/10Igaueno2.html

原典は「野ざらし紀行 1684年 41歳

千里に旅立ちて、路粮(みつかて)をつゝまず、三更月下(さんこうげっか)無何(むか)に入ると云けむ、むかしの人の杖にすがりて、貞享(ていきょう)甲子(きのえね)秋八月江上の破屋を出づる程、風の声そゞろ寒げ也。

野ざらしを心に風のしむ身哉」

・・・鳳来寺山の登山道は一定の高さになると歯朶類が繁茂して、登山道を覆うようになる。三河の山中には珍しくない植物である。南紀辺りの山にもたくさん繁茂している。

子供の頃はこれを採りに行った記憶がある。今にして思えば正月を迎える準備だった。田舎暮らしには晴れとケのメリハリがあった。

虚子編『新歳時記』には

山野に自生してゐる歯朶は永く人に忘れられてゐるが、これを刈り、町にもたらし、新年の飾りとしてわれわれの前に現れた時、始めて年改まるというなつかしい感じをこの草に覚える。餅に敷き、膳に敷き、飾りに結ばれる。山草、穗長、裏白、諸向きなどの名がある。

稲畑汀子編『新歳時記』になると少し違って

葉はぜんまいに似て、わが国暖地の山野に多く自生している。正月に飾るのは、常緑のまま繫栄し、また歯は齢に通じ、朶は延べる、つまり長寿を祈る意味が込められているからという。以下は踏襲されている。

榎本好宏『季語成り立ち辞典』は

正月の飾りに使う歯朶は裏白です。葉裏の白に、夫婦の「友白髪」を見、葉が相対するところから諸向の名を与え、夫婦和合の象徴を見、葉の常緑に繁栄の思いを重ねて、正月の縁起物としています。また葉がしだれるさまを「歯垂る」に掛けて長寿の意味を持たせた、めでたさずくめの縁起物植物と言えます。

五平餅わが食ふ手つき可笑しとて皆が打ち笑ふわらわば笑へ 依田秋圃 ― 2021年01月19日

大寒の一戸も隠れなき故郷 飯田龍太 ― 2021年01月20日

今日は気持ちの良い冬晴れの朝。猿投山もすっきり見える。これだけ明るいと山眠る季節もそろそろ終わり、春隣りの感がある。但し、今は寒の内だから外はまだまだ寒い。

今日は大寒というので表題の句を浮かべた。まさにこんな日の故郷を写実的に詠んだのであろう。

あと三日したら飯田龍太生誕100周年のイベントがはじまる。これは是非にも行きたい。

https://www.bungakukan.pref.yamanashi.jp/exhibition/2021/01/100-4.html

飯田龍太を知ったきっかけは前田普羅のことを書いた本を立ち読みしてからだった。普羅を知るには友人だった飯田蛇笏を知る。蛇笏の息子が龍太というわけだ。その書名は『俳句・風土・人生』(講談社学術文庫)だったと思う。今探してみたが見当たらないからどこかの本の下積みになっている。

今日は大寒というので表題の句を浮かべた。まさにこんな日の故郷を写実的に詠んだのであろう。

あと三日したら飯田龍太生誕100周年のイベントがはじまる。これは是非にも行きたい。

https://www.bungakukan.pref.yamanashi.jp/exhibition/2021/01/100-4.html

飯田龍太を知ったきっかけは前田普羅のことを書いた本を立ち読みしてからだった。普羅を知るには友人だった飯田蛇笏を知る。蛇笏の息子が龍太というわけだ。その書名は『俳句・風土・人生』(講談社学術文庫)だったと思う。今探してみたが見当たらないからどこかの本の下積みになっている。

最近のコメント